・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(9/12)

・あるくラジオ(11/3)

・川柳班(9/27)

・ブッククラブ(10/18)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第104回(2025/8/15)

●〔週刊 本の発見〕第402回(2025/9/4)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第14回(2025/8/25)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa・市民活動情報プラットフォーム

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

強いものがレイプをする社会

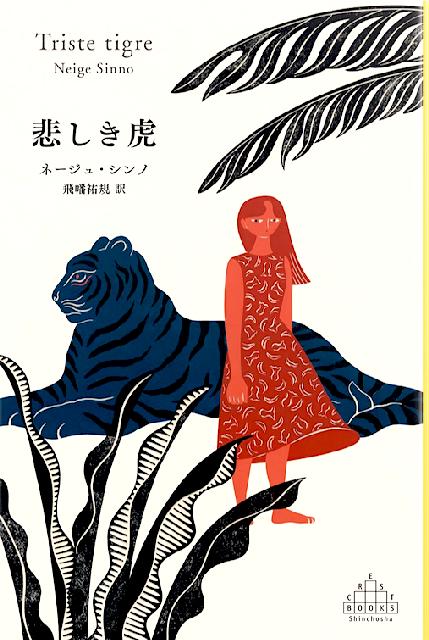

『悲しき虎』(新潮社、2025年8月25日、著者 ネージュ・シンノ、訳者 飛幡祐規)評者:根岸恵子

昨年、レイバー映画祭で、ベルギーを拠点に活動するモルドバ出身のオルガ・ルコヴニコヴァ監督の短編『トゥドル叔父さん』を上映した。シンノが経験したことに比べれば、この映画の内容はたわいのないものになるだろうか。監督のオルガはあるトラウマを持っていた。成人になるまでこのことは言えなかったが、どうしても映画にしたかった。子供のころトゥドル叔父さんから、全裸にさせられたことを心の傷として持ち続けていた。映画の中でオルガはトゥドル叔父さんを問い詰める。彼は「そんなことはたいしたことではない」と言った。それが子供に性的虐待を犯した男の言い分だ。

この映画はあまり観客の関心を引かなかったらしい。私はこの映画が孕む性的児童虐待について考えてほしかったのだ。シンノがもち続けている疑問、なぜそういうことが起こるのか、加害者は何故平然としていられるのか。そして、傍観者たる人はなぜ無関心でいられるのか。性被害を糾弾する者に対して社会はあまりに冷たく、加害者はいつも擁護されるような風潮。男が正しい社会。強いものがレイプをする社会。

本書のなかにもあるように、性的児童虐待の件数は著しく多い。しかし、表面に出るのは氷山の一角に過ぎない。フランスでもそうだし日本でも。日本の新聞で近親姦の記事をたまに目にするが、被害者のプライバシーに考慮しては被害の実態、何が行われていたのかは隠されたままだ。真実を知らなければ、被害の実態もわからない。加害者のおぞましさや下劣さがあいまいになる。そして裁判になって、加害者ではなく被害者を問い詰める。何故抵抗しなかったのかと。小さな女の子がどうして抵抗なんかできるのだ。そして報道には加害者からの声が載ることはない。彼らが何を考え、なぜそんなことができたのか。それに、判決はどれもあまりに軽すぎるものばかりだ。最近、中東のどこかで強姦された女の子が犯人を訴えた事件があった。有罪になったのは彼女の方だった。

本書は、第一人称で被害者であるシンノによって書かれ、自分の身に起きたことを冷静に見つめなおしている。そしてレイプをめぐる彼女の記憶を明瞭に正直に読者に伝えている。ノンフィクションのカテゴリーに置かれているが、まるで小説のようであり、文学論であったりもする。そして事実を客観的にとらえたかと思うと、事実に埋没してしまう彼女がいる。継父による性的虐待の過去から逃れられないで、それはいつまでも幽霊のように彼女について回るとシンノは言う。

人間には見えないものが見える。それは感覚的なものだが、誰でも何かをきっかけに過去を思い出すことやその時の自分の気分がよみがえることがある。シンノはそれがすべてレイプと繋がっているのだ。

シンノはこの本の中で問いかけを繰り返している。彼女の身に起きたこと、継父は何故あんなことができるのか。この本を読んで彼女に感情移入することは簡単だ。だが、それはあまりにも重い。彼女は自分に起きたことを、文学を通して理解しようとする。彼女は研究者だし、したがって文学的素養の広さは素晴らしい。しかし、彼女は文学の中に答えを見つけることはできない。文学はある意味で彼女を救っているが、それは彼女に思慮を与えるが、理論的なものでしかない。決して消えることのない深い傷は負わせたものへの理解できない感情を自己の中でコントロールできないように、答えなどないのではないか。

本書タイトルの「虎」だが、イギリスでよく知られた詩の一つで、ウィリアム・ブレイクの「虎」に由来する。虎は残忍な捕食者だ。そして、シンノに言わせれば虎はレイプ犯だった。シンノは問いかける。私に彼を理解する可能性があるのだろうか。そして被害者は加害者に向き合いたいと考える。理解したいという欲求を持たずにいられない。「悲しき虎」は、醜く欲求のままに貪り食うものの姿だ。レイプ犯は自分の犯した罪に向き合えないだろう。被害者は癒されることのない傷を負いながら、問い続けるのだ。

Created by staff01. Last modified on 2025-09-11 12:55:31 Copyright: Default