第6回・2014年2月10日

「ああ、暗い二月がまたやって来た」ー多喜二を思う

あーまたこの二月の月がきた

ほんとうにこの二月とゆ月か

いやな月 こいをいっぱいに

なきたい どこいいてもなかれ

ない あーてもラチオで

しこしたしかる

あーなみたかてる

めかねがくもる

(ああ、またこの二月の月が来た

本当にこの二月という月が

嫌な月、声を一杯に

泣きたい、どこへ行っても泣かれ

ない ああでもラジオで

少し助かる

ああ涙が出る

眼鏡がくもる)

これは小林多喜二の母セキさんの遺品のなかから見つかった断片で、上は原文そのままを引用したものである。

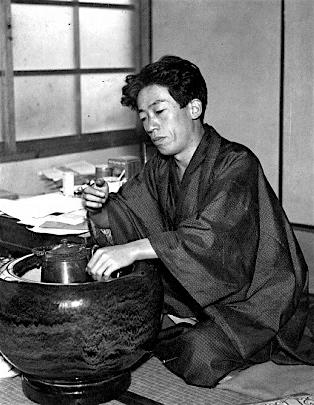

多喜二は昭和八年二月二十日、正午過ぎに赤坂付近でスパイの手引きで築地署特高に逮捕され、同署で午後七時四十五分に絶命する。よく拷問による死亡という記述があるが、それは正確ではない。拷問というのは自白ないし転向を強要するものである。

しかし、多喜二に加えられた暴力の凄まじさは明らかに殺害が目的であって、これほどの長時間にわたって人間を責め苛む凄惨なリンチ・テロはその残虐さにおいて例をみない。

この天皇制の黒い暴力は、大逆事件で幸徳秋水らを葬り、関東大震災で大杉栄や平沢計七を絞殺し、帝国議会で治安維持法に敢然と反対した山本宣治を刺殺し、いままた多喜二に襲いかかったのである。

獄死・病死、虐待による廃人や精神疾患に追い込まれた数多くの名のもなき人々もいる。横浜事件の被告や哲学者三木清・戸坂潤も治安維持法の犠牲者であった。

政治的殉教者としての小林多喜二は勇敢な闘士のイメージが強いが、実際は非常に慎重な人でややもすると臆病にさえ見えたと言われる。ところが、長い討議の末に事が決定されると果敢に行動に移したという。

これは大西巨人氏が小林を知る先輩作家から聞いた話として書いているが、いかにも多喜二らしい逸話である。威勢のいいことを言う人間にかぎって、その実小心で卑怯な人間は多い。口先で勇壮な弁を弄しながら民衆のシュプレヒコールに恐怖する石破茂や安倍晋三らお坊ちゃん政治家などはその典型だろう。またこけおどしの大御所としての石原慎太郎や橋下などもその手合いである。どれもこれもかつての大日本帝国軍人のように戦況不利とみるや真っ先に逃げ出す卑小なタイプである。

しかし、残念ながらこの傾向は左翼運動・労働運動にもある。かつての新左翼の内ゲバについて、内心では反対だったという告白が今さら出る始末である。卑怯者・臆病者と見られることを何よりも怖れたのだろう。相手をすぐに日和見主義者だとか裏切り者だとかレッテルを貼ることで勇を鼓してきた運動の歴史が災いした結果である。

社会の矛盾や不合理への怒りと弱者や虐げられた人々への共感と同情を持ちながら、なかなか実践活動に踏み込めない時期が多喜二にはあった。長いぐずぐずした躊躇から内的進展としてマルクス主義に到達したのである。これは当時としては大変な決断であり、銀行の解雇も辞さなかった。たとえ、小心・臆病とみられようともこういう熟慮と慎重さがあったからこそ、自分の思想と行動に最期まで確信をもちぬいたのであろう。

多喜二の人柄はまた田口タキという女性との交流によくあらわれている。この女性は小樽で酌婦として働いていた人で、その不遇な境遇に同情し多額の借金をして身請けするのである。なまなかなヒューマニズムではできないことである。

通夜の席で、多喜二の遺体を前にした母のセキさんはその額を抱えて「それ、もう一度立たぬか、みんなのためにもう一度立たぬか」と悲憤したという。

二十九歳で亡くなって八十年余がたったが、小林多喜二は今もなお、「我々の芸術は飯を食えない人にとっての料理の本であってはならぬ」という言葉どおり、作品を通して苦難にある日本の青年を励ましつづけている。

多喜二はみんなのために立ち上がったのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〔著者紹介〕 牧子嘉丸(まきこ・よしまる)

「泥濘ー冬の日の森鴎外」で上林暁賞受賞。ラフカデイオ・ハーンの晩年を描いた「海の挽歌」や上田秋成の生涯をもの語る「秋成幻談」でコスモス文学賞受賞。以上は著作「海の挽歌」(彼方社)に所収。また昭和最後の日に大杉栄の亡霊とともに反逆する魂を描いた「曇天」などを収めた幻の異色短編集「花づな」(彼方社)がある。レイバーネットの連載・掌編小説「ショート・ワールド」では、「ショートであっても世界を描きたい」と意欲満々だ。月1回程度を予定。

Created by staff01. Last modified on 2014-02-10 15:36:32 Copyright: Default