・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第103回(2025/7/15)

●〔週刊 本の発見〕第398回(2025/8/7)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第13回(2025/7/28)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

ギリシャ、危機脱出の一歩を踏み出す

[ソーシャルパワー]貨幣権力を取り戻すためのギリシャ民衆の宣戦布告

ギリシャ国民投票の結果が出た。 きっ抗するという展望と違い、緊縮反対の声が60%を超えた。 これでギリシャの救済金融交渉は新しい局面に入ることになり、 誰がヨーロッパの連帯を壊そうとする勢力なのかがはっきりわかる試験台ができた。 今やボールはトロイカ(IMF-ヨーロッパ連合指導部-ヨーロッパ中央銀行)にある。 果たしてトロイカは、ギリシャを支配秩序の犠牲にしようとする彼らの隠れた本性を表わすだろうか? さもなくば、柔和策で長々しい長期戦に引っ張っていくのだろうか? どちらにせよ、ギリシャが貨幣権力を取り戻すための一歩を止めてはいけない。 彼らの一歩前進に拍手を送り、ギリシャの現事態について健康であるべき私たちの認識と、 よく知らない事実を探ってみよう。

「ドイツ債権者 VS ギリシャ債務者」という誤った対立の構図

-貨幣権力は同等ではない

債権者ドイツと債務者ギリシャという構図が、現在の事態を説明する主な認識として広まっている。 しかしこれは事実でもないばかりか、正しい解決法を引き出すこともできない。 ドイツが債権者だという論理は、ドイツ国民がユーロ圏の分担金を一番多く払っているから、 ギリシャ救済金融の財源がドイツの納税者だという論理だ。 しかしこれはまるで金持ちが税金をたくさん払うから、貧者に対する国家補助金の権利が金持ちにあると言うようなものだ。 これは徹底して経済力により階級を分ける論理だ。

しかし、ヨーロッパの統合を目標として貨幣統合を実現し、銀行統合の段階まで来ている現ユーロ圏の国家は、いまや引き離すことができない密接な関係にある。 したがって、救済金融の緊縮条件に反対し、ユーロ圏からの脱退にも反対するギリシャ国民の大ざっぱな視角が二律背反的でおかしいわけではない。 緊縮措置に反対することがユーロ圏からの脱退を意味するというヨーロッパ強硬派指導部の考えは、完全に間違った錯覚だ。 ドイツが分担金を多く払っているからといっても、ドイツが好きなようにユーロを使えるわけではないように、 ギリシャがユーロ圏の救済金融を受けることは、サラ金で金を借りることにたとえることはできないのである。 ギリシャは共同体の構成員として最低の生計を保証される権利がある。 ギリシャが要求する金は、その生計を保証されるためのものだ。

しかし現実は、ヨーロッパ統合の精神のようには動かない。 ドイツの官僚を中心とするヨーロッパ連合指導部、ドイツから一番多くの分担金を受け取っているヨーロッパ中央銀行、その上IMF総裁までが、 債権取り立て業者のようにギリシャに飛びかかっている。 そしてギリシャは借金を返すことに汲々とするあまり破産状態に陥った家計のようになっている。 普通、こうした場合は、債務者は個人破産をして借金を帳消しにし、また回復する機会が得られるはずだ。 しかし現在まで、国家を破産させる権限を持つ、つまり国家の上の国家などは存在しない。 世界政府を作り、各国が自分の主権を委譲しない以上、これは不可能なことだ。

ギリシャが要求する緊縮反対は、単に経済的な苦痛を減らしてくれという意味を超える。 それは、実質的な産業生産を通じ、財貨とサービスを生産できるようにしてくれと言うことだ。 25%を超える失業と50%を超える青年失業は、それ自体が途方もない損失だ。 若者たちの生産する力を半分以上使えなくしているようだ。 だから失業を減らす短期的な緊急対策と、中長期的な産業政策が必要だが、 これを解決する貨幣権力をヨーロッパ指導部に委任したため、 その責任を共に負ってくれということだ。

しかし相変らず金脈を握るヨーロッパ指導部らの強硬な態度が譲歩を認めない。 またギリシャを頭が痛い「ギャンブラー」と描写するヨーロッパの支配勢力らの視線と、 この際ギリシャをユーロ圏から追い出せ主張する強硬保守主義者らの主張が人種主義的な分割線を引いて広がり、事態をさらに難しくしている。 貨幣権力を取り戻すことは、単にギリシャ人たちだけの問題ではなく、 ヨーロッパ民衆全体の問題であるにもかかわらず、 事態解決の焦点はややもすれば「債務者ギリシャの屈服」 VS 「債権者ドイツの譲歩」だけに集中する。

このように絡まった状況を解いていくために、どこが問題の出発点だったのかをまた注意深く調べることが重要だ。 人種主義的で国家主義的な対立を繰り返すのは、問題の解決に全く役に立たないだけでなく、 誤った結果を選択させかねない。 だからわれわれは、ギリシャの国家負債についてよく知られていない事実を調べてみる必要がある。

ギリシャ国家負債、また責任を問う

-ギリシャ債務危機事態の主犯は別にいる

ギリシャ国家負債の問題が世界的に広く知られ始めたのは、2009年11月からだ。 2008年に世界を強打した金融危機の余波の中で、経済規模が小さいいくつかの国家が国家負債の危機に追い詰められ、 それがユーロ圏加入国家であるギリシャにまできて、世界的な注目をあびるようになったのだ。 したがって、ギリシャの国家負債を理解するためには、まず2008年の金融危機をしらなければならない。

当時、米国をはじめとするヨーロッパの多くの国家は不渡りの危機に直面した多くの銀行と金融機関、そして企業らを救済するために莫大な金を注ぎ込んだ。 ギリシャも同じだった。 ギリシャは世界で最も多くの船舶を保有していて、世界の船舶の約10〜20%を保有しているという。 このようにギリシャ経済の重要な主軸である海運産業は、2000年代の世界的な金融バブルをむかえて途方もない投機ブームで疲弊した。 そのうちに結局2008年の金融危機の余波で直撃弾を受け、船舶金融に投資した銀行が途方もない損失を被ることになった。 ギリシャも、他の国家のように銀行をはじめとする金融機関を救うために財政を投与し、 結局、その民間負債を国家が肩代わりすることになった。 もし誰か今のギリシャの国家負債が問題だと指摘するのなら、 同じようにその危機の当時にギリシャ政府が手をこまねいているべきだったのかも同時に問い直さなければならないだろう。

ところが、ここで私たちがよく知らない重要な事実がもう一つある。 ギリシャの代表的な腐敗政党で執権勢力の新民主主義党(保守党)が引き起こした国家財政粉飾会計事件だ。 これは、ゴールドマンサックスというウォール街投資銀行との隠密な取り引きにより行われた事件だった。 2001年当時、ギリシャ政府はゴールドマンサックスと利率スワップ取り引きにより、100億ドルもの負債を帳簿に記録しなかった。 そして財政状態を良好に見せようとしたが、その理由はユーロ圏加入条件に合わせるためであった。 そしてユーロ圏拡大に拍車をかけていたヨーロッパ連合の指導部は、こうした事実を知らないふりをして受け入れ、2004年にギリシャはオリンピックまで誘致するようになる。

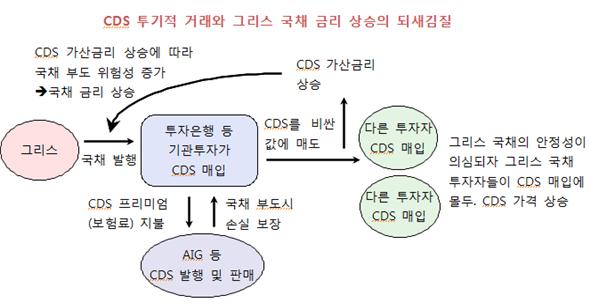

しかし、こうした粉飾会計は2009年に新しく執権した社会民主党(社民党)により暴露され、 これがギリシャ国家負債危機事態を今まで続ける起爆剤になってしまう。 なぜ率直に告白したのにギリシャは取り返しがつかない負債危機のドロ沼に落ちてしまったのか? その理由は前に指摘したゴールドマンサックスの悪だくみと、信用評価会社の攻撃のためだった。 粉飾会計を共謀したゴールドマンサックスは、いつかギリシャの国債が問題になることを予想していた。 それでCDSと呼ばれる債権保険商品を途方もなく買った。 CDSはデフォルトになった時に債権者がこの保険を売った金融会社から元金を保証される金融商品だ。 私たちが考える保険商品と全く同じだ。 この証書は3者が売買することができるが、ゴールドマンサックスがあらかじめ買っておいたものだ。

粉飾会計事件が起きると、国際信用評価社はまるで待ったかのように攻撃を始めた。 国家信用等級を下げ、国債金利が跳ね上り、国債価格が暴落するように誘導したのだ。 そして、ゴールドマンサックスはCDSを購入しようとする金融市場のパニックを利用して、 自分たちが買っておいたCDSを高く売ることで途方もない暴利をあげた。 このようにしてCDSが高値に取り引きされると、この価格に連動する加算金利が上がり、 国債金利が急騰する現象が起きた。 これがずっと繰り返され、結局ギリシャは国債金利の限界線と呼ばれる7%をあっという間に超え、 国債市場が急激に麻痺したのだ。 5か月の間に行われたこの事件で、ギリシャは1000億ユーロという救済金融を受けることになり、これまで負債戦争の犠牲になってきた。

しかし、ギリシャ人に戻ってきたのは、「PIGS(怠けものの豚)」という皮肉と苛酷な救済金融の条件だった。 そして、トロイカがこの数年間、ギリシャに取った行動はまるで債権取り立て業者のようなものだった。 その上、救済金融で渡した金に用処を付けて、他の用途に使えないようにした。 また、西ヨーロッパ軍需産業体を扶養するためにドイツの電車とフランスの戦闘機までを購入するように強要した。 ギリシャ救済金融の90%以上がギリシャ国債を持っていた西ヨーロッパの銀行や民間債権者の救済に使われたという事実は、すでによく知られている話だ。 結局、ギリシャ救済金融は、西ヨーロッパの大型銀行を救済するための金だったのだ。

そのため、もしギリシャが2010年と2012年の救済金融交渉で救済金融を受け取らずにデフォルトを宣言していれば、 最大の打撃を受けた国家はまさにドイツをはじめとするヨーロッパ中心部国家であった。 それでギリシャの救済金融受け入れは、ギリシャだけのためのものではなく、ユーロ圏全体の金融安定のためでもあった。

したがって、こうした事実を無視したまま、ギリシャ人に福祉過剰と怠惰を言うのは基本的な礼儀ではない。 船舶金融バブルに没頭して破産した銀行、腐敗政権の業績を装うために動員された粉飾会計、ギリシャ国債暴落にベッティングした金融市場の投機勢力、救済金融の金で利益をあげた軍需産業体などの不道徳な態度に責任を問わなければ、問題解決の出発点が見つからない。 これを覆ったまま、彼らと無関係なギリシャの大衆に年金と賃金を削れと強要することは、 とても不公平にならざるをえない。 たとえ百歩譲って、その責任をギリシャ民衆が負うとしても、 失業問題を全く解消できない緊縮プログラムは決して受け入れられないものだ。 なぜなら返したくても、所得がなければ返せないからだ。

緊縮反対連帯の力が大きくなるほどギリシャの危機脱出は速くなる

シリザ政府の短期的な目標は、とにかく緊縮条件を一部緩和し、3次救済金融交渉を順調に終えることだ。 交渉の場で強硬な立場を固守したバルファキス財務長官が7月6日に辞任したのも、そういう脈絡だ。 ギリシャ国民の圧倒的な反対の意志と共に、交渉代表を交代することで交渉の出口を開こうとする計算された行動だ。

だがシリザ政府の意図のとおりに交渉が順調に進む状況ではない。 直ちに6日からヨーロッパ中央銀行が緊急流動性支援金額を拡大しなければ、 ギリシャの銀行は取り付け事態を乗り越えられない。 現在は一日の引き出し金額を60ユーロに制限する資本統制で粘っている。 だが預金の枯渇は時間の問題でしかなく、ひそかな資本離脱はさらに深刻だと予想される。 シリザ政府がこの事態を防ぐためには、もっと長く資本統制を施行しなければならないだろう。 それによるギリシャ内の混乱も避けられないように見える。

恐らくヨーロッパ強硬派指導部らは、この事態を傍観してヨーロッパ全体の金融危機に波及することを防ぐために力を入れるだろう。 そうすることによって、ギリシャの選択が内部の混乱を加重させるだけの誤った選択だったことを立証しようと努めるだろう。 だから、この混乱の収拾は、シリザ政府が次の段階の代案を持っているという信頼をギリシャ国民にいかに確信させるのかにかかっている。 それは、救済金融交渉で勝利すると主張する程度を超える。 最終的に交渉が失敗しても、次の代案があるということを確信させることによってのみ、混乱は収拾できる。

そのためヨーロッパ民衆の連帯を拡大することがとても重要だ。 ヨーロッパ強硬派指導部が最も恐れているのが、この事態の余波が他のヨーロッパの国家に広がり、財政緊縮に反対する左派政権が執権することだ。 それで彼らは今回の12月に行われるスペインの総選挙で左派連合政党のポデモスが執権する可能性に非常に緊張している。 彼らにとって、孤立したギリシャはまったく恐ろしくない。 だがヨーロッパ全体に拡大した緊縮反対の連帯戦線は、彼らにとって悪夢そのものだ。 緊縮反対闘争が権力移動を超え、実質的な社会変革に進むかどうかはしばらく見守らなければならないが、 新しいヨーロッパを作ろうとする国際主義的な精神をまた悟らせる重要な端緒を提供することは正しい。

したがって、ギリシャのユーロ圏脱退-残留に狭められた分析の視野を広げなければならない。 この視点は、ヨーロッパ強硬派指導部が望んでいる構図だ。 彼らは脱退が呼び起こすギリシャの混乱を説明し、緊縮反対の結果を天下に見せることにより、彼らの支配秩序をさらに強固にしようとする。 事態が長期化すれば、ギリシャが半分は自分から、半分は意に反してユーロ圏から脱落することになるかもしれない。 果たしてギリシャの国民投票がヨーロッパ統合の精神に戻り、新しい解決方法を見つける契機になるのか、 さもなくばユーロ圏解体の開始を知らせる破局の種になるのか、 これから数週間がとても重要な峠になる。[チャムセサン研究所(準)]

翻訳/文責:安田(ゆ)

著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。

Created byStaff. Created on 2015-07-06 23:05:02 / Last modified on 2015-07-06 23:05:03 Copyright: Default

世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ