・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第103回(2025/7/15)

●〔週刊 本の発見〕第398回(2025/8/7)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第13回(2025/7/28)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

マリ反乱軍空襲「フランスのアフガニスタンになるか」

西欧のマリ介入...列強のアフリカ資源とヘゲモニー強奪戦

マリ反乱軍に対するフランス軍の空襲の後、アルジェリア原油施設を襲撃して 人質劇を展開したイスラム勢力に対するアルジェリア政府の攻撃で多数の死者 が発生し、マリ戦が第2のアフガン戦に発展しかねないという憂慮が提起されて いる。また始まった西欧の介入には、イスラム原理主義のテロリストの清算が 目標として提示されたが、マリをはじめとするアフリカの資源への西欧列強の 利権とヘゲモニー争いが実際的な理由だと分析されている。

フランス政府は、マリ北部を掌握したイスラム反乱軍に対しマリ過渡政府首班 のディオンクンダ・トラオレ大統領の要請を名目として介入を決めた。フラン スは1月11日に750人の軍隊を派兵し、反乱軍に数十回の空襲を加えたし、今後 2500人を追加で派兵する方針だ。フランスの主導でドイツ、英国政府の支援が 行われる中で、1月18日、ナイジェリアとニジェール、チャドなどの西アフリカ 共同体(ECOWAS)が派兵を始め、すでに国際的な戦争に発展している。しかし、 フランス軍に対する支援の検討を表明した米国は、相変らず留保状態にある。

フランスのオランド大統領は、派兵の前に今回のマリ空襲に対し「目標は一つ だ。私たちが出ていく時、マリの安全、合法政府と選挙が保障され、これ以上 テロリストにこの地域が威嚇されないようにする」と明らかにした。

しかしフランスの介入は、マリの地中に埋蔵された豊富な資源のためだという 分析に説得力がある。特に最近、マリ西部で発見されたウランは、フランスが マリ戦を始めた決定的な理由として作用しているという推測が提起されている。 現在のところ、フランスでエネルギーを生産する国営原子力企業のアレバ (areva)は、ニジェールでウランを調達した。しかし、フランスはこの地域での イスラム テロ団体の危険が強いため、軍隊投入によりウランの調達を確保しよ うとしたという推測だ。

このような状況で、フランスはアルジェリアを説得してマリに対する介入を始 めたと分析されている。アルジェリアは当初マリでの外国軍の介入に反対した。 しかし今回、アルジェリア政府は態度を変え、フランス空軍に制限的に領空を 開放し、マリに対するフランスの地上軍の投入が成功した。17日の〈ユンゲヴェ ルト〉によれば、フランス日刊紙の〈ルマニテ〉はフランスのオランド大統領 が12月中旬アルジェリアを訪問した時に「白紙小切手」を渡したと推定した。

マリは世界で最も貧しい国家の一つだが、最近、地下資源埋蔵量の事実が明ら かになり、耳目が集中してきた。

マリは「金鉱ベルト」と呼ばれるセネガルからケニアとガーナ、ブルキナファソ、 ニジェール、カメルーンの中間に位置する。約1年前、当時の建設部長官はウラン と共に、石油、天然ガス、燐酸塩、銅、ボーキサイト、ダイヤモンドなどの 貴金属がマリに埋蔵されていると明らかにした。地下では飲料水に使用できる 水も発見された。

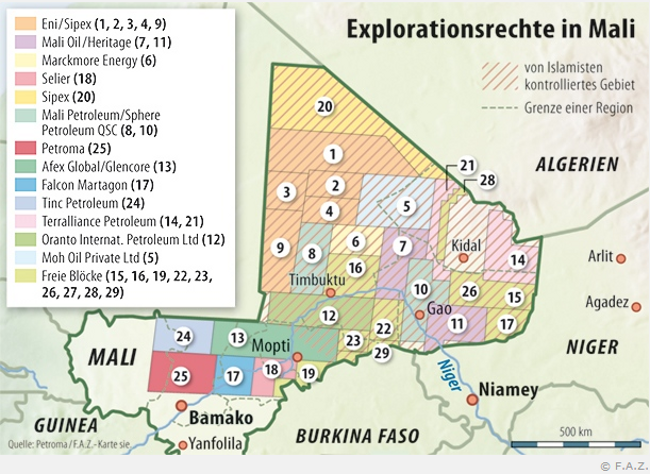

このような状況で、昨年3月末のクーデターで権力を失ったアマドゥ・トゥマニ・ トゥーレの下で、マリ政府は土地の開発権を分配し始め、これによって多くの 国際エネルギー企業が体系的に調査を行なっている。15日、ドイツ主要日刊紙 の〈フランクフルト・アルゲマイネ・ツァイトゥング〉によれば、イタリアの 国営エネルギー産業体のエニ(Eni)は、マリ北部での開発権を確保し、スイスに 本社をおく国際資源企業グレンコア(Glencore)もマリに事務所を開いた。同じ く国際的な巨大鉱業企業のアングロアメリカン・マンサムサ(Anglo American Mansa Musa)も調査に参加している。

しかし、フランス政府はマリの資源を背景にした介入戦の疑惑に対して2011年 にフランス財務長官が「マリはフランスにとってあまり大きな利益にならない 貿易パートナーだ」と語り、否定する。マリは現在、綿花などの製品をフラン スに輸出するだけで、マリの最大の貿易国は中国であるという理由だ。

実際に、マリの貿易の25%は中国と行われている。しかしまさにこの点が今回の マリに対するフランスと西欧介入の背景になったのではないかという分析も 提起されている。

アフリカをめぐる帝国主義の強奪戦

1月17日、世界社会主義ウェブサイトのWSWSは「2013年と、アフリカへの新しい 争奪戦」という題名で、「マリに対するフランスの攻撃は、単に全ヨーロッパ 帝国主義植民地勢力の顕在的な表現」とし「ワシントンとその他の列強のアフ リカをめぐる競合が始まった」と指摘した。

すでにフランスはコートジボアール、セネガル、ガボン、中央アフリカ共和国、 チャドとジブチに合計9千人の兵力を駐留させている。

このような状況で、WSWSは「フランス軍のマリ帰還は、アルカイダとイスラム 原理主義に対する戦闘ではなく、ウラン、金鉱、そしてまだ未開発の油田と隣 国を手中に入れようとする措置で、フランスのオランド大統領が先日『未来の 大陸』と呼んだこの大陸に対するフランスの権限を強調するため」と指摘し、 「ルワンダ、リビアで最近、フランスの残忍性があらわれたように、パリはア フリカに対する植民政策を決して完全に断念していない」と批判した。

なおWSWSは、「現在のところ、米国はフランスの空襲支援を制限していること はまだ明らかではないが、そうだとすればこれは彼らが競争している帝国主義 列強を支援しないというため」と指摘した。WSWSによれば、米国は現在、石油、 金、ダイヤモンド、銅、鉄、そしてカカオといった有用植物などの原料の4分の 1をアフリカから供給されている。

このような条件で、米国は経済的に中国とは一緒にできないので、もう一度、 軍隊を投入して彼らの利益を守ろうとしているという分析だ。

WSWSによれば、中国は2009年にアフリカの最大の貿易国になり米国を抜いた。 貿易総額は、860億米ドルから40億多い900億ドルになり、外国直接投資は500億 ドル以上になった。2011年の双方の貿易総額は1600億ドルを越え、今年は2000億 ドルに達すると推測される。

このような状況で、WSWSはワシントンは経済的に北京と一緒にはできないので、 再度の軍隊投入で彼の利点を守ろうとしているとし、マリでの事件が示すよう に2011年のリビアに対する残酷な戦争は、単にこれからの戦争に向けた前哨戦 だったと分析した。

米国は、すでにソマリア沿岸、カメルーン、ギニアのガルフ、ポスワナ、セネ ガル、中央アフリカ、モロッコ、ガーナ、チュニジア、ナイジェリア、リビア などのアフリカ地域で多くの軍事作戦を自主的に実施している。

引続きWSWSによれば、今年、米国はアフリカに最低2千人から5千人の軍隊に、 追加で最低3千人の軍隊を駐留させる計画だ。米国は、35か国で100以上の軍事 訓練を計画している。米国はこれ以外にも緊急対応部隊作戦を始めている。

しかしアフリカに対する西欧の計画は、アフリカの政府にも責任があるという。 WSWSは、ワシントン、パリ、ロンドンと北京の政府と企業は、多くの腐敗した 政権と地域勢力が、彼らの略奪戦争のために軍隊を動員し、労働者と貧しい小 農からの残忍な搾取の維持に頼っていると批判した。

最近、アフリカ大陸は継続的な経済成長をしているが、相変らずアフリカ大陸 の60%は2ドルより少ない金で一日を延命し、国連加入国の中で最も発展が遅れ ている国家の50か国には、アフリカの34か国が属している。

翻訳/文責:安田(ゆ)

著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。

Created byStaff. Created on 2013-01-19 12:42:22 / Last modified on 2013-01-19 13:23:02 Copyright: Default

世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ