・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

岸信介による「静かなクーデター」

『虚構の日米安保 憲法九条を棚にあげた共犯関係』(古関彰一著 筑摩選書)評者:志水博子

うちから車で30分ほどのところに陸上自衛隊祝園分屯地(写真下)がある。実は最近まで知らなかったのだが、そこの弾薬庫が増設されるという。‘22年12月に閣議決定した、いわゆる「安保三文書」に沿って2年で約300億の予算が投入され、どうやらそこにはミサイルが保管されるらしい。そのための増設工事が住民に何の説明もないまま、この8月に始まった。

敵基地攻撃能力をもつミサイルは、憲法違反ではないか。そもそも憲法と安保の関係はどうなっているのだ、それを知りたいと思い本書を手に取った。

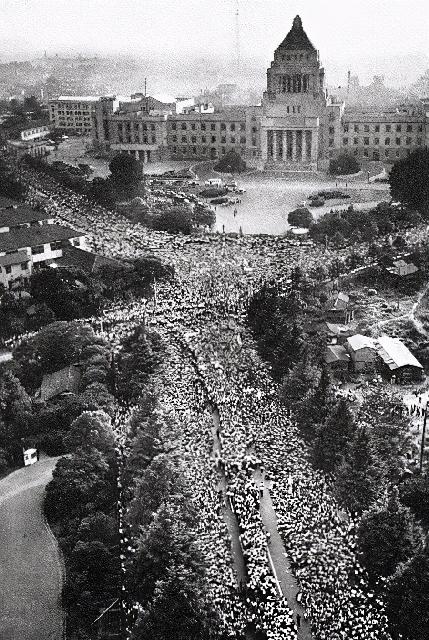

「水と油」の関係である憲法九条と日米安保体制が、80年もの長期にわたって、「共存」してこられたのはなぜか、それが本書によって解明される。

戦後の日米政治体制のはじまりともいえる平和(講和)条約と安保条約。当時、米国大統領の特使を務めたダレスは、日本が米国の意向通り再軍備を受け入れ安保条約を改正するためには、当然、憲法九条の改正が必須条件だろうと考える。立憲主義国である以上憲法をそのままに再軍備はできないだろうと。ところが、岸信介首相と交渉を進めていくうちに、九条を「棚上げ」にし、日米政府間協議で安保体制を強化することは可能だと判断したのではないかと著者は解く。

なるほど、「水と油」の憲法九条と安保体制、日本が米国側の意向通りに軍備を持つとすれば当然九条の改正が必要である。それをしないままに、どのようにことは進んでいったのか。それは、条約改正でもなく、まして憲法改正でもなく、政府同士の「協議」だけで済ませることによって、憲法九条のもとであっても事実上自衛隊は軍隊となったわけである。著者は、これを戦後史における岸信介首相の「静かな政変(クーデター)」と呼ぶ。

政府の公式・非公式会談の記録や米国側の資料も駆使して明らかにされていくのは、およそ憲法など念頭にない日本政府要人の「協議」による政府間合意に過ぎず、それは国家間合意ではなかったという点である。そして、それはたんに一過性のものではなく、その体質は連綿と今も続いている。

「日米行政協定、日米地位協定は、締結から通算すると70年を超える年月が経った。その間に日米安保条約が批判・反対されたことはあっても、その下にある行政協定・地位協定が表立って批判の対象になったことはなかった。基地被害者の抱える現実の問題を取り上げた人は、ほんの一握りの少数の人々に限られてきたのは、日本政府、なかでも外務省が『アメリカの顔色』ばかりをうかがい、基地被害に苦しむ地域住民の苦悩を無視してきたことによっているが、それに加えて日本国民全体の人権意識の低さに支えられてきたとも言えよう」と著者は解く。たしかにその通りだ。いかに国民抜きの「協議」による虚構の安保であったにしても、憲法を無視してきたのは政府ばかりではない。

それにしても、本書を読むと、いかに政府が国民を言葉によって欺いて来たかがよくわかる。国民の多くが長年の虚構を受け入れ、最近ではなんと8割を超える世論が、日米安保体制支持を表明しているとメディアが報じる事態に及んでいると著者は呆れる。

政府間「協議」が憲法を差し置いて「国の最高法規」になっている事態に、私たちは、政府に全権委任した覚えはないともっと強く反対すべきかもしれない。

そもそも安全保障とは何か? 冷戦時代の米国発議にいつまで振り回されているのか。そこでひときわ印象的だったのは、本書で紹介されている「人間の安全保障」という考え方だ。日本政府は、これもまた「言葉」によって遊んでいる観もあるが、国家安全保障一筋で米国の後を追っかけて来た日本こそ、一人ひとりの人間を軸にした、社会保証も視野に入れた広い意味での安全保障を求めるべきではないだろうか。それでこそ、岸信介による「静かなクーデター」から連綿と続く虚構の安保体制から脱却できるのかもしれない。

Created by staff01. Last modified on 2025-08-30 11:00:42 Copyright: Default