・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

まっくらの中に明るい輝きを見た

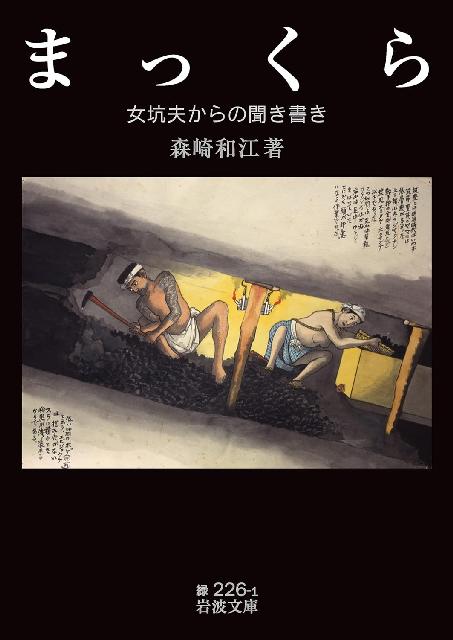

『まっくら―女抗夫からの聞き書き』(森崎和江、岩波文庫、2021年)評者:内藤洋子

森崎(1927-2022)は旧植民地の朝鮮で生まれ育ち、戦争末期に単身福岡に渡った。1958年以降20年間、筑豊の炭鉱町に移り住む。谷川雁や石牟礼道子らと文芸誌「サークル村」を刊行した。本作品は、そこに連載したかつて坑内労働を担った女たちの聞き書きをまとめたものである。

「坑内はひどかとこですけんな。話をしたくらいじゃ、なんにもわかりはせんたい。わたしがはじめておりた炭抗は、そりゃもう、じゃあじゃあ降りじゃった。坑道を雨のように地下水が落ちつづけるとばい。カッパ着て帽子かぶって、まっくらな地面のなかを腰まで水につかってな。」

明治から昭和初期まで、抗夫は男女一組で一つの切羽(採炭現場)を請け負った。男を先山(さきやま)、女を後山(あとやま)と呼び、男が掘った石炭を、女がスラ(ソリ状の木箱)に積み込み、アリの巣のような地底で、傾斜した坑道を引いたり押したりして本坑道まで運搬した。

「坑内はあぶなかとこじゃけん。いのち知らずの仕事じゃけ。四つん這いになって、落ちんように頭でささえてばい、三十度以上ある傾斜をじりじりとあとずさって持ってさがるとばい。口にカンテラをくわえてな。」

朝3時に入坑し、女たちはその前から起きて米を炊き、弁当を詰める。一日12〜16時間働いて、賃金は大正初め頃に筑豊で日給30~40銭。米一升が13銭の頃だった。炭塵にまみれ、石炭を掘り出す男女の姿は、さながら幽鬼のようにみえたという。

「炭抗のもんはヤマの神を信心するばい。いろいろやかましいこというばい。けどね、神さんも坑内のことは知んなれんばい。信心は地上のことばい、赤不浄(女の月のもの)のときは坑内に入ってはならんという、赤不浄のもんが入ると、ヤマの神さんが腹立てて非常がある。罰かぶって怪我する。みんなそう言い、よったよ。けど朝3時の入抗は暗いから都合がいい。人に知れんごと入ったよ。わたしが行かな、たちまち金が入らんからね。入っていいか悪いか、これは信心で決めるもんじゃなかよ。意志ばい。人間は意志ばい。」

このおばあさんは 7つの歳から弟を背負い石炭ガラを拾う仕事をしたと語る。「拾うたガラを売り歩いて親子が食べよった。学校は好いとった。勉強好きだったとばい。けどね、食われんものだから、学校は十一でおろされてしもうた。百姓家の子守にやらされたと。年季は三年。ようやく年季が明けて、十四の歳から坑内にさがった。あのときから二十二まで、わたしはおてんとさん、見たこたない。」

神さんも目の届かぬ地下の奥深く、まっくら闇のなかで機械の手助けもなく、裸の肉体で石の掘り出しは、命がけの労働だった。

「愛情の深いのは鉱山地帯ですばい。炭抗人の愛情にはかなわんです。あのころの炭坑は抗夫たちみんな助け合うてですの。愛情のこもり方はあんたら若い女性は真似でけん。人と我と区別せんと。共同生活ですけん。貧乏といやこの上なし貧乏して、みんなばからしい三反田をなくして流れこんどる。だれも彼も根っからの炭坑もんじゃない。ここまでくるにはいうにいわれんつらい道を踏んで来とる。それがどうしてあんな深い気持ちでつきあおうとったじゃろうか。…もともと抗夫たちは逃げるだんどりをしてやってくるとじゃけ。そんな流れもんのために台所にはいつでもおひつに五升くらいご飯をいれて置いとりましたばい。」

住み易い処、かせぎの良い処へ移る者、借金して夜逃げする者、恋愛し駆け落ちする若い男女など、移動は激しかった。昭和に入り、景気は悪化し、機械も入って抗夫の仕事は減る。昭和3年には女の坑内労働が禁止され、女子の賃金も男子の半分となって、女たちは地表に追われた。

戦後、高度経済成長期に、「男は仕事、女は家庭」という性分業が定着し、女たちの仕事は家族制度の枠内で、労働力の再生産部門を受け持つものとなった。 「昔の女の方が、いまの女性より堂々と発言して堂々と仕事しよったと思うがね。わたしたちは ‘負けるか’という気持ちがいつもいっぱいだった。精神は昔の方がずっと立派だったと思いますばい。戦争のあと、よけい女はつまらんようになりましたよ。」

森崎は、かつての後山たちに会えば、「白熱する光ばかりが襲ってきた」、と語る。「生活の全部が、人間的なものの抹殺であるようなぎりぎりの場で、労働を土台にして、その生を積極的に創造しようとした。あふれんばかりのエロスと力があった。…圧迫してくるものへの抵抗から生まれた、あの後山たちの攻撃的な明るさは、息をのむような虚無感とまんじともえとなっている明るさである。ヤマの近代化によって彼女たちの抵抗は挫折した。そのあとに続くものは何も本質的に生まれてはいない。筑豊の炭坑は姿を消し、後山もほとんどが亡くなった。私の中に涙のようにきらりとする火だねを残したまま。」と結んでいる。

森崎は、つねに社会の底辺層に生きる女たちの暮らしを見つめ、彼女たちの声を言葉にしてきた。

近代化によって私たちは何を失ったのか。女抗夫たちが捨て身の構えで能動的に働き暮らすなかで育んだ反骨精神は、明るい輝きを放っていた。それが忘れ去られようとしている今、それを探し求める旅を、私たちは受け継がねばならない。火種が消えてしまわないように。

Created by staff01. Last modified on 2025-04-16 22:44:04 Copyright: Default