・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第104回(2025/8/15)

●〔週刊 本の発見〕第400回(2025/8/21)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第14回(2025/8/25)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa・市民活動情報プラットフォーム

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

志真斗美恵 第14回(2025.8.25)・毎月第4月曜掲載

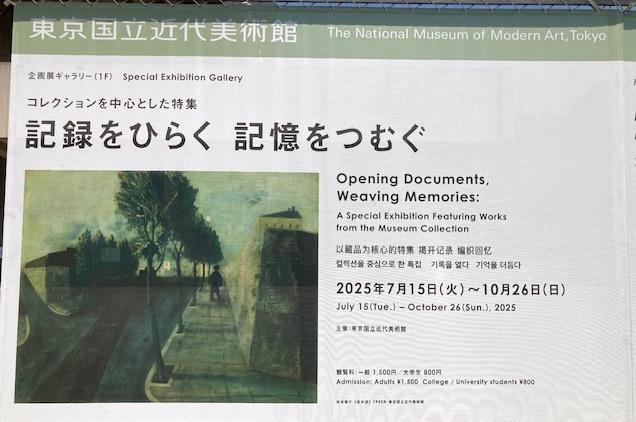

●「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展(東京国立近代美術館)

「戦争画」の展示から考える

東京・竹橋の東京国立近代美術館で「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展が10月26日まで開かれている。〈戦後80年〉の年にふさわしい試みの展示となっていた。戦前・戦中・戦後の記憶を、ポスターや印刷物を含めた280点もの美術作品を通してよみがえらせ、戦争を考えようとしている。

展示は8章に分かれている。1章「絵画は何を伝えたか」では、敗戦に至る戦中の絵画やポスターを概観する。松本俊介は、戦争翼賛から距離をとり、自主的な制作態度を貫いた。彼の「並木道」(1943)、そして抵抗の姿勢を静かに示す靉光の「自画像」(1944)が並んで展示される。一方、宮本三郎「本間、ウエンライト会見図」(1944)、御厨純一「ニューギニア沖東方敵機動部隊強襲」(1942)の戦争画、赤い富士山のポスタ―「紀元二千六百年記念 日本万国博覧会」や宮本三郎の絵を使った「第38回陸軍記念日撃ちてし止まむ」(1943 陸軍省ポスター)などで、満州事変・日中戦争・太平洋戦争に寄り添ってしまった作品がみられる。

敗戦後、連合国総司令部(GHQ)に接収され、1970年に「無期限貸与」のかたちで「返還」された153点の「戦争記録画」を、東京国立近代美術館は収蔵している。「戦争記録画」は、陸海軍の委嘱を受け画家たちが制作した絵画で、聖戦美術展,大東亜戦争美術展などと喧伝されて全国で巡回展示された。

展示は、2章「アジアへの/からのまなざし」、3章「戦場のスペクタクル」、4章「神話の生成」、5章「日常生活の中の戦争」と続く。その中で、返還後、最多規模である「無期限貸与」の戦争画24点が展示されている。戦後70年の2015年には戦争画14点を含む藤田嗣治の全所蔵作品の特集展示をした。

ここで、小磯良平「娘子関を征く」(1941)、山口蓬春「香港島最後の総攻撃図」(1942)、藤田嗣治「シンガポール最後の日」(1941)、「哈爾哈河畔之戦闘」(1941)、「アッツ島玉砕」(1943)、「サイパン島同胞臣節を全うす」(1945)等々の戦争画によって「開戦」「玉砕」「特攻」などが視覚化される。

抗日の作品も展示されている。中国で魯迅がおこなった創作版画運動が抗日のメディアとして発展したことも書かれ、李樺「吠えろ!中国」(1935)をここで見ることができた。死体を前に嘆き悲しむ「バターンの少女」(フェルナンド・アモルソロ1942)は、1967年にフィリッピンで切手にもなった。

5章には、1943年に結成された女流美術家奉公隊に集まった画家達の共同制作「大東亜戦皇国婦女皆働之図」(1944)2枚「春夏の部」「秋冬の部」が並ぶ(写真参照)。この2枚は、ふだんは、それぞれ異なった場所での展示だが、今回は並んでみることができた。陸軍省の依頼で制作され、銃後の女性たちの労働――食料増産のため畑で働く女性、軍需工場、郵便配達に従事する女性など40種にも及ぶ労働に従事する女性群像は多くのことを考えさせる。

6章「身体の記憶」、7章「よみがえる過去との対話」は、戦後の作品を特集する。福沢一郎の油絵「敗戦群」(1948)、浜田知明の版画シリーズ「初年兵哀歌」(1951-54)や丸木位里・俊「原爆の図」第3部火(1950-51)がある。井上長三郎「ヴェトナム」(1965)や1967年4月3日『ワシントンポスト』に載った岡本太郎の「殺すな」の文字もあった。水木しげるや手塚治虫の本、水牛楽団(高橋悠治)『水牛通信』や『三千里』創刊号などの展示もあった。8章「記録をひらく」には、沖縄の画家・真喜志勉の戦争画を基にした作品も展示され視野が広げられた。

『美術が戦争をどのように伝えてきたかを検証する』ことに、継続的に足り組んで来た美術館としての成果である。「芸術は過去に、人々を戦争に駆り立てる役割を果たしました。人々の心を動かす芸術の両義性を理解してうえで、未来の平和に向けた想像力につなげていくために、今後も当館が収蔵する戦争記録画をはじめとする作品は貴重な記録として存在し続けるのです」(「おわりに」より)

チラシも図録もないのがとても残念だが、一人でも多くの人にぜひ訪れてほしい意欲的な展覧会といえる。(2025年10月26日まで)

Created by staff01. Last modified on 2025-08-25 20:42:36 Copyright: Default