志真斗美恵 第10回(2025.4.28)・毎月第4月曜掲載

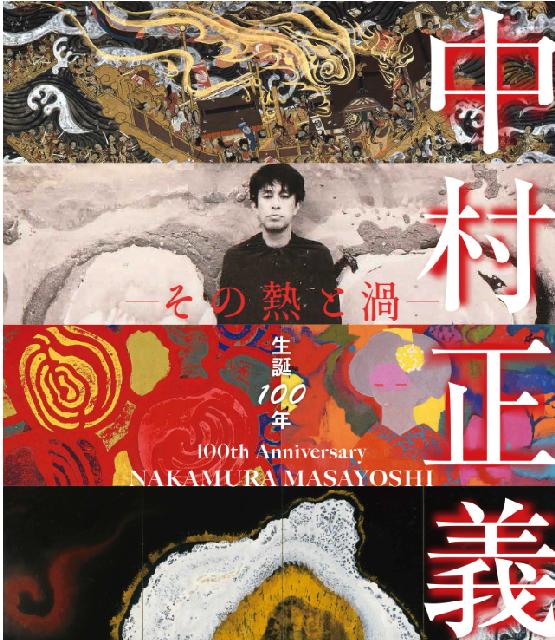

●「生誕100年 中村正義―その熱と渦―」展(平塚市美術館)

作品の変容が告げるもの

中村正義(1924~77)の生誕100年展が、彼の生まれ育った地である豊橋市美術館に続いて、いま平塚市美術館で開かれている。〈異端・鬼才・風雲児〉と言われた日本画家の中村正義は、日本画壇の閉鎖性と闘いつづけ、52歳で病没した。

中村正義(1924~77)の生誕100年展が、彼の生まれ育った地である豊橋市美術館に続いて、いま平塚市美術館で開かれている。〈異端・鬼才・風雲児〉と言われた日本画家の中村正義は、日本画壇の閉鎖性と闘いつづけ、52歳で病没した。

日本画とは思えないような原色、そしてデフォルメされた舞妓像や自画像は知っていた。この展覧会を訪れ、彼が生涯に制作したさらに多様な作品にふれることができた。その後、何冊か本を読み、DVD『父をめぐる旅』を見て、彼の全貌を知り、日展と闘い続け、病に倒れた彼の生涯を知ることができた。

中村は、同郷で生涯の友となった星野眞吾に続き京都市立絵画専門学校に進もうとするが、受験資格がなく断念。以後学校での教育は受けなかった。1946年、22歳の時、中村岳陵の画塾〈蒼野社〉に入門し、その年の内に「斜陽」で第2回日展に初入選する。以後、たて続けに、日展入選、特選を繰り返す。47年来の結核が悪化し、1953年から4年の間、右胸郭成形手術など、入院・療養を余儀なくされた。

戦後直後からこの時期の中村の作品をみて、私はピカソの〈青の時代〉を思った。1960年の大作「不動八大童子」の風の中を動き回る童子たちには、当時の反安保闘争を思いおこした。

敗戦後すぐから目ざましく活躍した中村であったが、写実から出発した作品は、大きく変容していった。日展の審査員になり、日本画壇の閉鎖性、さらに、日展の入選者が決められるアンフェアな過程を彼自身が経験する。中村岳陵が引き受けた大阪四天王寺金堂壁画制作へ画塾生から動員され、困窮し死ぬ人まで出る。1961年、彼は日展を脱退する。すると、美術界は、手のひらを返す。突然、美術商は近づかなくなる。絵を売ることも個展を開く事もできない。彼の画風は変化し、同時に新たな活躍の場を切り開いていく。その転換が今回の展示からよく伝わる。好きな絵を好きなときに描く自由を得て、中村正義は、日本画の範疇からはみ出し、奔放に描いた。ニカワの代わりに使った大きなボンドまで展示されていて、材料も工夫されていたことを知った。

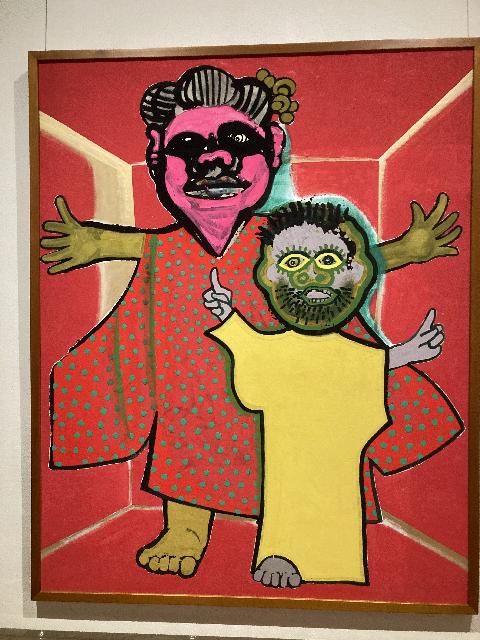

結核による左右の胸郭成形手術で8本の肋骨失った中村は、67年には直腸癌のために人工肛門(ストーマ)になっていた。転移の恐れにもかかわらず、彼は、ジャンルを問わず人人会結成を呼びかけ、1974年に「黒い太陽・7人の画家人人展」を第1回展として実現する。中村は、モノクロの「おそれA」「おそれB」を、「不安」「不明」と題し出品し、権威者とそれに群がる人びとを批判した。この展覧会で、メンバー全員−−山下菊二、斎藤真一、星野眞吾、大島哲以、佐熊桂一郎、田島征三――の作品を見ることができた。「徹底して反体制、反画壇をめざす」と、人人展オープニングで宣言した山下は、1976年に、コラージュによる連作「戦争と狭山差別裁判」を発表している。*右「イト」(1964)

続いて中村は〈東京展〉を企画、事務局長を引き受け、翌年秋に、第1回人人展では使用を断れられた新装なった東京都美術館で開催。旧友・三上誠の回顧展も実現した。

中村の画業全体をここで語ることはむろんできない。彼の作品のいずれも、様々な自画像や舞妓も、1969年、やっと開催できた個展での「太陽と月のシリーズ」の透徹した風景画も、彼の正直な胸中の発露であった。一見すると化け物のような「顔」の数々、自身と重ねて描いたような「ピエロ」(1975)、亡くなるまで手が入れられた「うしろの人」(1972−77)。それらを前にして、現代に生きる私たちが中村正義の目指したものをうけとめねばならないと強く思わされた。彼が闘った権威は、今も健在で、逆に文化の劣化がますます進んでいる。

(5月18日まで平塚市美術館、奈良県立美術館で5月31日〜7月6日まで開催)

Created by staff01. Last modified on 2025-05-01 08:45:15 Copyright: Default