・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

第98回・2025年2月18日掲載

マクロン陣営と極右の融合(2)バイルー新政府

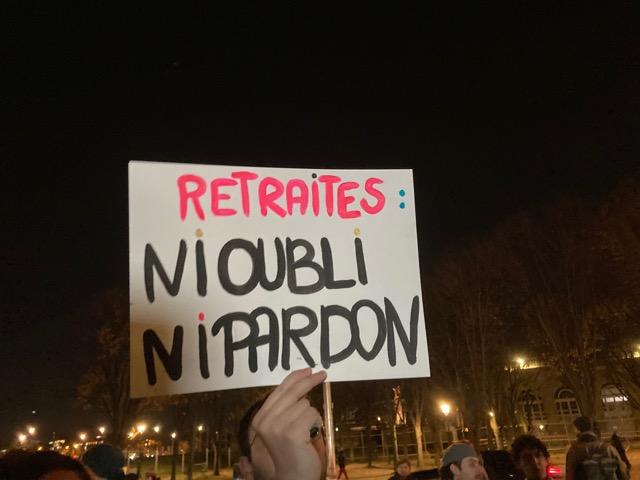

*「年金、忘れない、赦さない」

マクロン仏大統領は独断で国民議会を解散し、7月の総選挙の結果を否認して、首位の左翼連合、新人民戦線(NFP)政府の組閣を拒んだ。9月、野党で得票率が最も低かった(6%)共和党(LR)のバルニエを首相に任命し、保守とマクロン与党連合の連立政府ができたが、12月4日にNFPの不信任決議が可決されて総辞職した。続いて12月13日、与党連合に属するモデム党(中道保守)のフランソワ・バイルーが首相に任命され、クリスマス直前の23日に再び保守とマクロン与党連合の新連立政府が組閣された。極右の国民連合(RN)と同様に反移民・反イスラム発言を重ねるルタイヨー内務大臣(LR)、ボルヌ元首相、ダルマナン元内相(今度は法務大臣)など、大多数がこれまでの政府の閣僚をリサイクルした政府だ。

マクロンのネオリベ緊縮政策の続行

バルニエ前政府は、任期の7年間で大幅赤字を出したネオリベ緊縮政策を続行する国家予算案と社会保障予算案を、強行採択した(憲法49条3項による国会での採決なし)。そして社会保障予算案の強行採択に対する内閣不信任決議が過半数を得て、失墜した。選挙の結果を受け入れずに同じ政策を強硬に進めるマクロンに対し、世論調査で市民の6割以上が大統領辞任に賛成している。しかし、2017年の大統領選の時からすでにマクロンの支持者だったバイルーは、またもや同じ緊縮予算とネオリベ政策(公共医療、教育、文化などの破壊、社会・環境政策の削減)を進めようと、バルニエの予算案よりさらに内容が酷い予算案を提出してきた。ところが年が明けると、政府側のそうした意向は十分予測できたはずなのに、服従しないフランスLFIを除くNFPの左翼3党は、バイルー首相との会談に応じた。新政府閣僚の面々を見れば、交渉が成り立つとは考えにくい。とりわけ、極右と同じ差別的発言をするルタイヨー内相が続投し、オランド社会党政権の首相の時に、左派の主張を裏切るネオリベ政策と社会・環境運動の弾圧を行ったヴァルス元首相が入閣した(彼は大不人気で、一時はスペインで政治家になろうとしたが失敗し、フランス政界にも返り咲けなかった)バイルー政府が、左派に少しでもことを期待するのはナイーヴすぎる。そもそも、国会で討議すべき政策について、前もって首相が野党とトップ会談するのは怪しい。NFP全体が一丸となって交渉するならまだしも、首相が一党ずつよんだのには、NFPの分断を狙う策があったからだろう。

さて、LFIの提案で昨年11月、国会で1日だけ討論できた年金改革(2023年に強行採択)の廃止法案を、マクロン与党はあらゆる手段を使って討論を妨害し、成立させなかったにもかかわらず、社会党はこの改革について譲歩させるのが目的だと謳って会談に応じた。左翼(当時はNUPES)4党は2023年6月、年金改革を撤廃させる意思を共通認識として宣言したのに、社会党は最初は撤廃、次に一時停止、最終的には「経営者団体と労組の交渉で同意が得られれば再検討」というバイルー案を受け入れて、内閣不信任決議に投票しないことを決めた。これまでの経緯から、Medef(企業運動、フランスの経団連)が退職年齢を64歳から62歳に戻すのに同意することはありえないから、再検討などごまかしに決まっている。

社会党はまた、予算案で政府を譲歩させたと主張したが、三項目の多少の譲歩と引き換えに、予算は実はさらに削られたので、改善されたとはいえない。バルニエ予算案より庶民の負担はさらに重くなり、公共医療やエネルギー転換政策、研究、文化予算などがより後退する第五共和政で最悪の予算になった。

NFPの共通政策に対する社会党の裏切り

一方、バイルー首相は「国民は移民が氾濫していると感じている」と発言して極右に媚を売り、ルタイヨー内相がアルジェリアを敵視した発言を繰り返すなど、バイルー政府においてもブルジョワ陣営と極右陣営の融合がますます顕著になった。2月3日、バイルー首相が憲法49条3項を使って予算案を強行採択したの対し、LFIは不信任決議を提出した。5日、RNはそれまで批判を続けたのに決議には投票せず、政府の安泰を保証した。しかし、最悪の予算案を作り、極右的な発言をする政府の不信任決議に、社会党も投票しなかったのだ。翌2月6日には、海外県マイヨットにおける国籍取得の条件(出生地主義)を制限する保守LRの法案が可決された。外国人・移民を敵視する極右の言説を保守とマクロン陣営もすっかり支持するようになったわけだ。ところが、続く社会保障予算案の強行採択についても2月10日、RNと社会党は不信任決議に投票しなかった。社会党のこの決定は、NFPが掲げる政策に反しており、夏の選挙の際に投票した有権者と他の3党を裏切る行為だ。これは、NFPの政策(LFIの綱領を元にした、ネオリベ政策と決別する抜本的改革)に賛同しない、オランド元大統領など社会民主主義路線が社会党内で勢力を伸ばして、LFIの弱体化を狙ったからだと分析できる。LFIは、選挙結果を否認したマクロン大統領の行為を一種のクーデターとみなし、8月末からずっとマクロンの罷免あるいは辞任を求めている。正当性を持たない少数派与党・保守内閣に対する不信任決議も、同じ理論による。つまり、政体危機(機能不全)を解消するには、なるべく早く再び大統領選を行って国民の意思を問うべきだという主張だ。

ところが社会党には政策プログラムがなく、左翼を代表する候補者になれるような存在感を持つ政治家もいない(2022年の大統領選で社会党イダルゴ候補の得票は1,75%たらず)。時間を稼いで、なんとか候補者を出せるくらい力を挽回しようという意向だろう。ひどい緊縮政策、公共医療の破壊などによって生活難が増大する人々、強まるレイシズムに苦しむ人々のことなど考えていないのだ。こうした裏切りは、政治家への不信感をますます増大させ、民主主義を劣化させる危険な態度と言えるだろう。

彼らはマクロン与党陣営、保守、メディアなどと口を合わせ、予算案と政府の不在が経済的にも不安定をもたらすと言う。政体が機能不全で将来の展望が抱けなければ、経済界や市民はたしかに不安を感じる。そこで国会では年末に、次の予算案ができるまで前年の予算を踏襲する特別法案を可決した。スペインでは2年以上新たな予算案を可決できないため、この方法で国家が機能しており、経済状況はフランスより良好だ。ところが、マクロン政権は政府の失墜を避けるために、不信任決議はカオスを呼ぶと吹聴し、いくつかの省に対して予算を封じる政令を出して、不安を故意に生じさせた。これらの情報を正確に報道しないメディアも問題だ。

バイルー首相のスキャンダル勃発

*「こどもたちを守ることは人類を守ること」「未成年への性暴力に対して何も言わないのは、それに加担すること」(パリ、2024年11月)

2月11日、予算案強行採択に対する最後の不信任決議投票の前日、政府への質問の際にLFIのポール・ヴァニエ議員は、南西部ポー近郊のカトリック寄宿学校ベタラムにおける暴力・性暴力・レイプ事件について首相に質問した。その一週間前、インターネット新聞のメディアパルトが、1996年と1998年に司法の調査を受けたこの事件を報道した。当時、ベタラム校があるピレネー=アトランティック県の県議会議長、1997年5月までシラク政権の教育大臣、その以前と以後国会議員を務め、自分の子どもたちをその学校に入れたバイルー首相が事件を追及せず、学校と加害を訴えられた舎監と校長(神父)をかばったという内容だ。この報道後、メディアへの回答を拒否していた首相は、国会でのヴァニエ議員の質問に対し、自分は何も知らされていなかった、自分を中傷する者を訴えると答えた。

ところがその夜、メディアパルトはバイルーがこの学校の子どもたちに対する暴力・性的虐待について知らされていた証拠(証言、彼に送られた書き留め書簡の控え)を報道した。翌2月12日、バイルーはそれでも当時何も知らなかったと嘘を繰り返したが、不信任決議には社会党以外のNFP121人(社会党会派1人含む)しか投票しなかった。こうして、重大で大規模な学童への暴力・性的虐待・レイプ事件(1950年代〜2010年代、告訴した被害者112人)を隠蔽し、知らなかったと国会で嘘をついた首相が強行採択した予算案が可決された。

*「こどもは決して同意していない」「未成年への暴力は重大な犯罪」

普通の民主主義国なら、これは国家スキャンダルとなって首相は直ちに辞任しただろう。しかし、大統領とほとんどすべての閣僚について、さまざまな汚職(やその疑惑)に関わったと報道されても、司法調査が進まず平然と現職に居座っているフランスでは、これほど重大な事件と国会での嘘が露呈しても大スキャンダルにならない。ちなみに、世界各国の汚職度をいくつかの指標から審査するNGOトランスパレンシー・インターナショナル・フランスの2024年度の報告で、フランスは20位から25位にランキングが落ち、スコアは67で民主主義国の平均73をかなり下回った。1位はデンマーク90、2位フィンランド88、3位シンガポール84、ドイツとカナダ15位75、日本と英国は20位71、アメリカ合衆国27位65だ。

https://transparency-france.org/2025/02/11/la-france-degringole-dans-lindice-de-perception-de-la-corruption-2024-une-alerte-democratique-inedite/

その後、他のメディアでもベタラム校事件が報道され、国会での質問も続いたため、バイルー首相は発言内容を変更し(嘘の上塗り)、ベタラム校の被害者団体代表と2月15日に会談し、学校の調査を開始すると発表した。しかし、バイルー首相の嘘、そして何十年も続いたベタラム校での暴力と性犯罪に対する無為を告発して(現地の有力政治家として、子どもを守るべきだった)、辞任を求めるLFIと異なり、マクロン陣営・保守・極右と主要メディアは首相に全く寛大な姿勢をとり、逆にこの事件をLFIが政治的に利用していると批判する。子どもへの大規模な暴力・性暴力事件に面しても、彼らの優先事項は事件を矮小化することのようだ。

*フランスの児童への性犯罪を撲滅しよう (ムーヴ・アンファン)

児童への性的虐待の被害者団体の一つ「ムーヴ・アンファン」の代表は、ベタラム校以外のカトリック校でも性的虐待の事実が報告されたのに、フランスでは政府も教会も何も措置をとらずに事態は改善されないと、強く抗議している。事実、マクロン政権下での子どもの軽視は甚だしい。家庭内暴力などの理由で、施設や里親に公機関が養育を任せる子どもたちの悲惨な状況(性売買の強制、自殺の多発など)が指摘され、児童に対する性的虐待の実態も調査で示された(1割以上が被害者)のに、バイルー政府では児童専門の省はなくなり、予算も削られた。2023年にジャーナリストの調査が暴いた民間保育園での虐待事件も、うやむやにされたままだ(事件当時の担当大臣は国会の調査委員会で嘘をついたが、彼女はバイルー政府にも入閣し、司法調査も進まない)。

極右化と闘う

社会党が内閣不信任決議への投票を5度拒否した後、LFIの国会・欧州議会議員グループと全国連絡部は対応を話し合い、社会党はNFPから去ったとみなすという声明を出した。バイルー政府、つまりマクロン政権とその政策の続行を許すことは、NFPの政策と有権者への約束に反するからだ。また、極右の言説を政策にますます取り入れ、未成年をますます厳しく罰する法案(すでにその改悪はなされてるのに)や、交通機関内の安全に関する法案(セキュリティーのメンバーが自分の判断で、疑いのある乗客の荷物と身体検査をできる)を可決させ、「フランス人とは何か」という国(民)のアイデンティティ討論(サルコジ大統領時代にも、極右を取り込むためにこの大討論が行われた)を再びやるつもりのバイルー政府を存続させることは、極右の勢力をますます増大させる。 国立統計経済研究所(INSEE)や専門学者の研究によれば、フランスに「移民氾濫」の事実は全くなく(移民は人口の8,2%)、EUの多くの国に比べて移民・難民の受け入れは少ない。https://theconversation.com/la-submersion-migratoire-ne-correspond-a-aucune-realite-scientifique-248622

狡猾なバイルーはだからこそ「氾濫を感じている」という表現を使ったのだが、ヨーロッパ31か国の大学が定期的に行う世論調査によると、フランス人の69%が移民を受け入れるのに好意的(「たくさん」と「ある程度」の合計)だという結果が出ている。

https://ess.sikt.no/en/datafile/242aaa39-3bbb-40f5-98bf-bfb1ce53d8ef/123?tab=1&elems=3ac195b5-6cab-4a64-8fb2-c268b65513f8_1

フランスの世論調査会社、政治家とメディアはこれら社会科学部門の研究・調査を知らないのか、あるいは無視して、移民排斥と国内の移民系フランス人敵視を促す解釈を広めているようだ。EU全体、そしてトランプが大統領に再選されたアメリカでも、同様の排外主義が社会・経済の指導者やエリート層によって広められている。移民・外国人をスケープゴートにすることで、ネオリベ・グローバル経済の破綻を隠して国民を分断し、戦争経済によって景気回復を狙おうとする流れに、多くの国が呑み込まれている。その根っこには、植民地帝国によって富を貪った時代から続く、非西洋・非白人に対する差別意識があるだろう(日本も「名誉白人」国意識の、似た排外主義・差別主義)。差別主義者はいつでもいたが、植民地の独立以来、人権という理念が普遍化され、差別的なことを言うのが憚れるようになった。社会学の調査によると、フランスでも実際に寛容な考え方が浸透してきた。ところが近年、女性やマイノリティの権利が向上したバックラッシュとして、白人優越主義やLGBTIQA+嫌悪が擡頭し、社会の指導層もそれに取りこまれるようになってしまった。

この深刻な極右化に対抗するために、LFIは国際反レイシズムの日の3月22日、各地でデモを呼びかけている。移民排斥の言説が強まり、2月23日の総選挙で極右勢力の躍進が懸念されるドイツでも、毎週市民が極右に対抗する集会・デモを行い、大勢を動員している。市民の抵抗力に望みをかけよう。

2025、2、16 飛幡祐規

Created by staff01. Last modified on 2025-02-18 21:10:45 Copyright: Default