・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

JRのこれまでとこれからを考える本

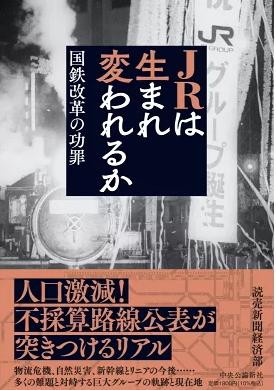

『JRは生まれ変われるか〜国鉄改革の功罪』(読売新聞経済部・編、中央公論新社、本体1,800円、2023年10月)評者:黒鉄好

最も読み応えのある場所はどこかと聞かれたら、最初と最後だと答えたい。第1章「限界〜公共交通機関のジレンマ」では、いきなり旧運輸省「機密文書」をあぶり出す。「取扱注意」の印が押された「国鉄改革の記録」だ。国鉄分割民営化3年後の1990年、運輸官僚によって作成され、ごく一部の関係者にだけ配られた。「分割民営化は地方ローカル線の廃止に拍車をかけることになるのではないか」――バブル経済に乗って世間がJRを順風満帆だと思っていたこの時点で、一部運輸官僚はすでに今日の事態を予見していたのだ。

第10章の後ろに付け加えるように置かれた「番外編 予算編成」も読み応えがある。2023年に施行された「改正」地域公共交通活性化再生法を踏まえ、JRローカル線「再構築事業」に国の予算を投入できるようにしたい国交省と、その阻止をもくろむ財務省の攻防が描かれている。最終的には、新たな財政支出を求めず、国交省内部で旧運輸省関係公共事業から鉄道へ、予算配分を変更することで決着した。

第1章から第3章「民営化の光と影」までは、旧国鉄時代から分割民営化して現在までの歴史をたどる。第3章では北海道、四国、九州の3島会社に用意された経営安定基金が、北海道、四国で低金利のため赤字補てん用として機能しなくなった「誤算」を描くが、分割民営化のスキーム自体には踏み込んでおらず、物足りない。そこにはやはり分割民営化を推進してきた読売というメディアの限界も見える。

第4章「新幹線」、第5章「在来線」では、佐賀県の反対で工事が暗礁に乗り上げた西九州新幹線や、災害から復旧しないまま廃線となったローカル線の実例を挙げ、在来線の上下分離や交通税導入など「次代にふさわしい鉄道像の描き直し」(本書P.123)を求める。

本州3社と貨物の4社に1章ずつを割く一方、3島会社がまとめて1章で扱われている点には疑問がある。本州3社にもさまざまな問題があることはわかっているが、3島にこそJRの問題は凝縮しているのだ。6社それぞれに1章を割く丁寧さがほしかったと思う。

取材班のほとんどが国鉄時代を知らない記者という状況で、歴史的経過含め、全体としてはよく取材して書いている。「JR考」が紙面連載された2022年頃を境に、それまで国鉄分割民営化に好意的だった読売、産経、新潮などのJRに対する視線が厳しさを増している。ローカル線問題の浮上を契機とした精力的な取材を通じて、JRの実態が想像以上に酷いことを各社が知ったからだろう。

本書は、そのタイトルと裏腹に、JRが生まれ変わるための解決策は示していない。だが、問題の深刻さに気づいた結果だとすれば、私はむしろそれを誠実な姿勢として評価したい。JR問題に人生の大半を捧げてきた私ですら最適解はいまだに見いだせていないのに、半年程度の取材で知ったような顔をされては逆に本気なのかと疑いたくなるからだ。問題点は十分洗い出せているので、解決策は本書を手に日本社会全体で考えればいい。

Created by staff01. Last modified on 2024-07-04 08:24:13 Copyright: Default