●第62回 2021年12月10日(毎月10日)

コロナウイルス流行下の、ミニ・シアターの意義

コロナ禍に乗じて富を蓄積した企業が、情報技術企業GAFA創業者をはじめとして世の中にはいるようだ。また、この新自由主義秩序下で、富裕層と法人の税率引き下げを勝ち取った投資家たちは「わが階級の勝利」を謳歌しているという。だが、多くの個人や中小企業の運営者たちが、コロナ禍で経済的に苦しんでいるのは、誰もが実感している。ひとそれぞれの居場所によって、そのうちの何にもっとも危惧を覚えるかについては濃淡の差があるだろうが、私はこの間、映画や芝居など文化的な空間がコロナ対策のために休業・縮小を余儀なくされたことに気を揉んだ。

コロナ禍に乗じて富を蓄積した企業が、情報技術企業GAFA創業者をはじめとして世の中にはいるようだ。また、この新自由主義秩序下で、富裕層と法人の税率引き下げを勝ち取った投資家たちは「わが階級の勝利」を謳歌しているという。だが、多くの個人や中小企業の運営者たちが、コロナ禍で経済的に苦しんでいるのは、誰もが実感している。ひとそれぞれの居場所によって、そのうちの何にもっとも危惧を覚えるかについては濃淡の差があるだろうが、私はこの間、映画や芝居など文化的な空間がコロナ対策のために休業・縮小を余儀なくされたことに気を揉んだ。

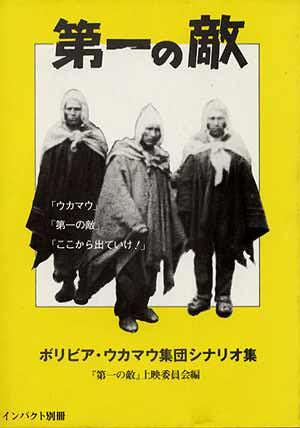

私たちが、ボリビアのウカマウ集団(ホルヘ・サンヒネス監督)の映画の自主上映を始めたのは1980年だった。当時、いまで言うミニ・シアターはなかった。強いて言えば、アテネ・フランセ文化センター、岩波ホール、イメージ・フォーラムはあった。四ツ谷にあったイメージ・フォーラムは、試写会でも利用した。ユ―ロスペースですら創業は1982年だから、まだ存在していなかった。1980年、最初の自主上映の会場として選んだのは、定員400人で、映写機を備えた全電通ホール(御茶ノ水)だった。大手労組がそんな会館を運営していた時代だった。上映したのは『第一の敵』という1974年制作の作品である。地主の横暴に苦しむアンデスの貧農が、都市部からやってきた反帝国主義ゲリラと出会うことから始まる物語は、7年前にボリビアで死んだばかりのチェ・ゲバラにまつわる挿話を彷彿させた。メディアでも話題となり、4日間6回の上映に2000人が集まるほどの盛況となった。これに勢いを得て、その後彼らの全作品の上映・共同制作の実現が可能になって、活動は今日にまで至る。

振り返って思うのは、全国各地に存在する映画愛好家の存在の大きさである。愛好家とは観に来られる方たちについても言えるが、それ以前に、見たい/見せたい映画を上映する条件を自ら作り上げる人びとの存在が不可欠だ。1980年、『第一の敵』東京上映の大きな反響を伝え聞いた名古屋、京都、大阪、神戸、福岡、沖縄、仙台、札幌などに住まう人びとから上映したいとの希望がすぐ寄せられた。行ってみると、いずれも、商業映画館では掛からない映画を、貸しホールに映写機を持ち込んで上映するという活動を続けている人びとだった。

東京での1982年のユーロスペースの創業が刺激となったのか、上記のうち少なからぬ人びとが80年代には自前の劇場を得た。名古屋シネマテーク、大阪シネ・ヌーヴォ、札幌シアター・キノなどである。後発の横浜シネマ・ジャック&ベティ、新潟シネ・ウインド、広島横川シネマなども含めて、ミニ・シアターの存在を視野に入れずして、ウカマウ映画の自主上映の展開はあり得なかった。もちろん、それはウカマウに限られるものではない。多様な国々で生まれた、多様な映像表現にこれほどまでに接することができるのは、ミニ・シアターのお陰に違いない。今や、全国のミニ・シアターは映画館総数の20%を占める。だが、それが興行収入で占める割合は1%か2%でしかない。

私としては、ミニ・シアターの意義を顧みる、またとない機会となった。

*『第一の敵』→http://www.jca.apc.org/gendai/ukamau/sakuhin/daiiti.html

*2014年5月、新宿ケイズシネマで開催したウカマウ+ホルヘ・サンヒネス全作品上映時に日々更新していたフェイスブック記録 →https://www.facebook.com/ukamautokyo

*「現代アートハウス入門」→https://arthouseguide.tumblr.com/?fbclid=IwAR09gh5qsgnP1Ls89kTNYDWutWsIcKTBN-jllhK6uYZHXv70ti-AfrZzRR8

*『鳥の歌』→http://www.jca.apc.org/gendai/ukamau/tori.html

Created by staff01. Last modified on 2021-12-11 13:53:02 Copyright: Default