・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

生死を超えて結び合う「仲間」

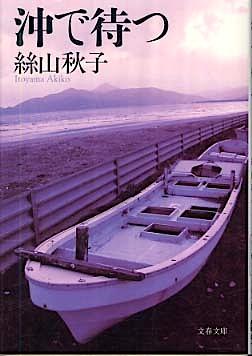

『沖で待つ』(絲山秋子、文春文庫)評者:加藤直樹

今も覚えているわずかな言葉の中に、こんなのがある。人との交わりをことさらに深くしようとするなというのだ。向井さんはそのとき、紙の上に、外周が一点だけで接触する二つの円を描くと、こう言った。

「ええか。人との交わりちゅうのは、二つの円が一点でくっつくくらいが一番ええんやで。円が重なっていかないように気をつけるくらいがええ。君ら、そんなんつまらん、もっと深く交わりたいとか思うやろ。しかしやな、なるまいと意識してたって、人と人が関わっていれば時とともに二つの円は次第に重なっていってしまう。むしろ、そうならないように気を付けるくらいがちょうどええんや」

向井さんの言うとおり、当時のぼくは「そんなんつまらん」と不満だったが、歳をとって、その言葉に何か真実味を感じるようになった。

向井さんが語っていた「人の交わり」とは、特に「友達」とか「仲間」のそれを指していたと思う。

そもそも「友達」とか「仲間」って何だろう。互いのことを詳しく知っているわけでもなかったりするし、いつの間にか離れていってしまったりもする。だから世の中には、血のつながった家族以外の他人は信じないという人も多い。「血は水よりも濃い」というが、そういう意味では「友達」「仲間」とは、血よりも薄く弱い関係だ。

だが、それでは「友達」「仲間」の価値は家族より低いのだろうか。そうじゃないはずだという気が、どうしてもするのだ。「友達」とか「仲間」というものには価値がある、少なくとも信じてみる価値があるという気が。

むしろ、薄く弱い関係の中に「こそ」生まれる、強く大切な結びつきというものがあるのではないか。引力と斥力が引き合う場にのみ生まれる力のような。「友達」「仲間」の価値を信じるとき、人はそれを信じているのではないか。向井さんの話は、そういうことを言っていたような気がする。

絲山秋子の『沖で待つ』は、まさにそうした「仲間」の結びつき、弱いからこそ強い結びつきを描いた小説だと思っている。

住宅メーカーに入社した女性社員と同期の男性社員の関係を描いているのだが、お仕事小説でも恋愛小説でもない(二人の間に恋愛感情はない)。普遍的な「友達」「仲間」の話だと思う。

話の軸となるのは、彼らが交わす奇妙な約束だ。どちらかが死んだあと、生きている方が相手の部屋に残されたパソコンのハードディスクをこっそり破壊すること――。その目的は、恋人にも家族にも見せたくない秘密を消滅させることなのだが、二人はその内容を互いに知らせることはしない。自分も知らない相手の秘密を守るという約束を果たすために、主人公は犯罪すれすれのリスクを冒すことになる。

互いをよく知らなくても、性別や民族、さらには生死を超えて結び合うことができる「友達」「仲間」特有の弱くて強い関係が、確かに存在するんじゃないか。ぼくにとって『沖で待つ』は、それをもう一度信じてみようという気にさせてくれる、大好きな短編小説なのである。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志水博子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子、黒鉄好、加藤直樹、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2021-10-21 08:32:59 Copyright: Default