・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

あったことをなかったことにする手口

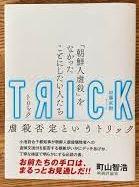

『トリックー朝鮮人虐殺をなかったことにしたい人たち』(加藤直樹、ころから、1600円、2019年6月刊)/評者:志真秀弘

わたしの自戒も込めていうと、ネットには論証無用の決めつけと乱暴な独断がはびこりやすい。論理性を備えた言論空間がネット上に構成されているとは言い難い。活字媒体と異なり、多くは編集者不在であり、ツイッターに代表される短文が表現手段の主流を担っていたりする。「虐殺はなかった」論が、はじめにネットに根付いた原因にはそんな事情もあるのではないか。ネットで言論を成り立たせるためには、活字媒体との共存を意図的にはかることも必要だろう。

*2017年4月のレイバーネットTVに出演した著者(番組アーカイブ)

ところで本書によると行政までがうごかされる背景には、ネットでの動きに根拠を与える一冊(正確には二冊)の本があった。『関東大震災 「朝鮮人虐殺」はなかった』(加藤康男、WAC、2014)がそれで、これは09年に出版された工藤美代子『関東大震災 朝鮮人虐殺の真相』(産経新聞出版)に8ページほど加筆し、名義を変えたもの(この2冊をあわせて以下『なかった』と呼ぶ)。この経緯も不思議といえば不思議だが、この本について、本書『トリック』の著者加藤直樹は、以前からブログなどで問題を指摘していた。だが『なかった』は図書館などの公共施設にすでに置かれていて、それをネットのように流動的な場所だけで問題にしても、惑わされている人たちを説得できない。そこで、この『なかった』のありよう・本質を暴くために、書籍刊行を考えたと著者加藤直樹は書いている。それはネットと活字の関係をこころえた理にかなうそして必要な対応だった。

歴史の事実を否定する「7つのトリック」を著者は指摘しているが、そのひとつ。震災直後のパニック状態時に書かれた「朝鮮人暴動記事」をひたすら並べて『なかった』はそれが事実かに装う。ところが9月3日には、警視庁が「風説は虚伝にわたること極めて多く」として関連報道を禁止する。この禁止が解かれる10月20日以後、各紙は自警団による虐殺事件をいっせいに報道する。これらの記事を、しかし『なかった』は無視する。当時の新聞資料を読めばすぐわかることなのであって、無視しているのは意図的である。こうした原資料改竄の手口、それを歴史否定にもっていく叙述トリックを、著者は懇切丁寧に解明する。けして決めつけない、その誠実な態度と方法こそ、「虐殺はなかった」と叫ぶ人たちの対極にある。

本書は同じ著者による『九月、東京の路上で』(2014年刊、ころから)と同じように創意工夫に満ちていて、装丁から本文レイアウトに至るまで心地よく、携わった人たち全ての共同作業というにふさわしい。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美、根岸恵子ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2019-09-19 10:02:24 Copyright: Default