・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第104回(2025/8/15)

●〔週刊 本の発見〕第400回(2025/8/21)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第14回(2025/8/25)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa・市民活動情報プラットフォーム

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

わたしたちはモルモット?

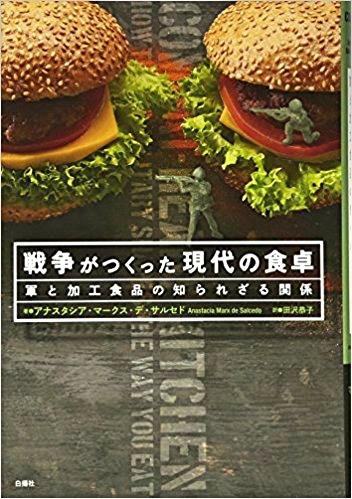

●『戦争がつくった現代の食卓―軍と加工食品の知られざる関係』(アナスタシア・マークス・デ・サルセド 著、田沢恭子 訳、白揚社、2600円)/評者=大西赤人

本書の筆者・サルセドは、様々なメディアに記事を寄せる米国のフードライター。2011年初め、彼女は、子供たちへの“手づくり”弁当の中身がいかに過剰加工された品物ばかりであるかを再認識し、その謎を探った結果、「ネイティック・ソルジャー・システム・センター(ネイティック研究所)というアメリカ陸軍のあまり知られていない施設で行なわれた研究が背後にあったこと」(17ページ)を知る。この簡潔な断定から本書は350ページ以上を費やしてネイティック研究所の足跡を辿って行くのだが、それは、様々な記録に基づく事実の掘り起こし・積み重ねであり、斬新な学術的発見ではないとも言い得るだろう。しかし、数多くの経緯の提示は、我々日本人の食生活にも深く関わっており、興味と驚きをもって読み進むことになる。

そもそもネイティック研究所とは、連邦政府機関の一つであり、米軍のコンバット・レーション(戦闘糧食)を開発する組織だ。レーションは、価格が安く、保存が利き、軽量であり、調理抜きに食べられ、平時日常の食事に近いことなどが必須とされ、兵士の戦闘力を維持すべきカロリーや栄養の供給にとどまらず、官能を満足させる“おいしさ”も近年では一層求められる。これらの条件をクリアするための多種多様な工夫は、「公的資金を投入した研究開発が新たな市販用製品で利用されるようにすること」即ち「技術移転」によって民生利用される。

米国らしい資本主義、自由経済、プラグマティズムの現われと見るべきなのか、「技術移転」は融通無碍に実現する。本書にページを割かれている具体例を挙げるならば……。クズ肉を固めてステーキのようにした成型肉、暑くても溶けないチョコレート、何日も堅くならないパン、切れ端から再生されるプロセスチーズ、フリーズドライ(インスタントのコーヒーや味噌汁などで馴染みのこの方法は、元々は粉末血漿を作ることが目的だった!)、凍結濃縮果汁、冷凍食品、高圧加工食品。食品そのものだけではない。アルミホイル、ラップ、レトルトパウチ、ラミネート加工された紙皿やプラスチック製のフォーク、そして冷蔵庫の冷媒や電子レンジもまた、ネイティック研究所に代表される軍用研究の過程で開発あるいは進化したものだという。

このような変化により、当然ながら多数の「食」の安定につながる恩恵もあるに違いない。しかし、大きな懸念は、経済効率が偏重されがちな様々な「加工」が安全性を損なうことはないのかという点である。たとえば過去に注目された放射線殺菌は消費者に受け容れられず頓挫したし、包装ラップからの可塑剤溶出も問題となり製法の変更を招いた。しかし、次々に登場する新しい技術に関し、安全性の確認は十分とは言いがたい(米国FDA【食品医薬品局】が1970年代後半に至ってようやく認可したレトルトパウチは、日本では世界に先駆け1968年に商品化された)。業界の要請に押され、検査の枠組み自体が緩む傾向も見られるようだ。

著者は一方で「私たちは巨大な公衆衛生実験に参加しているようなものだ」「私たちはこの実験のモルモットなのだ」としながらも、むしろ唐突なほどの楽観――「【産官学による食品研究の成果は】おいしくて健康的な食事をさほどお金をかけずに手早く食卓に出したいと望む女性――同じことを望む男性も増えているので、そのような男性も含めて――の思いに応えるものである」――に立って終る。それは、冒頭に記したような親和・志向とは対極と思われるが、どちらが正しいのか、にわかには判らない。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2017-10-06 13:53:30 Copyright: Default