ユソン企業の労使交渉、争点は何か?

会社、金属労組の交渉参加を拒否...労組11日に交渉要請

警察力が投入され、2日にユソン企業労使が初めての交渉をしたが、労使は立場 の差を確認しただけだった。

最大の争点は、労組(金属労組ユソン支会、以下支会)組合員選別復帰か、一括 復帰かだ。支会は全組合員を直ちに工場に一括復帰させろと主張したが、会社 は選別して組合員を復帰させると主張、支会幹部と情熱的な組合員は、会社に 復帰できない可能性が高い。

支会は労使関係が紛糾した時から、会社は労組を無力化するために交渉を懈怠 し、労組弾圧をしてきたと主張してきた。労組組合員だけに『攻撃的職場閉鎖』 をして、現代車の背後調整が疑われる『労組破壊シナリオ』が発見されたのも、 同じ脈絡だという。

警察力の投入以後、『昼間連続2交代制および月給制』から組合員の工場復帰の 方式に交渉議題が変わったが、会社は支会の案を受ける意志がない。

支会の関係者によれば、会社は昨日の交渉の時に選別復帰の主張と共に『座り 込みを解除すれば交渉する』という立場だった。工場の外に追い出された状況 で、工場外での座り込みもだめだという会社側の立場は事実上、労組に白旗を 揚げろという要求と見られる。

労組も選別復帰は『絶対不可』立場で、労使の対立は続く展望だ。

二番目の争点は、金属労組の交渉参加の件だ。会社は、産別労組の金属労組が 法的な交渉権と締結権を持っているのに、金属労組(パク・ユギ委員長)の交渉 参加を拒否している。

支会は、会社がユソン企業事態が金属労組に拡大することを憂慮していると見 ている。金属労組は今年の賃金団体協議が行なわれているだけでなく、ユソン 企業事態が解決しなければ、6月下旬の全面ストライキと総力闘争を決意した。 ユソン企業事態が全労働界と使用者間の対立で大きくなるかもしれないと予想し、 早期に防ごうという意図と見られる。

支会と金属労組は労組の交渉代表を『金属労組、金属労組忠南支部、ユソン企業 支会』で構成、これも労使対立の火種に残っている。

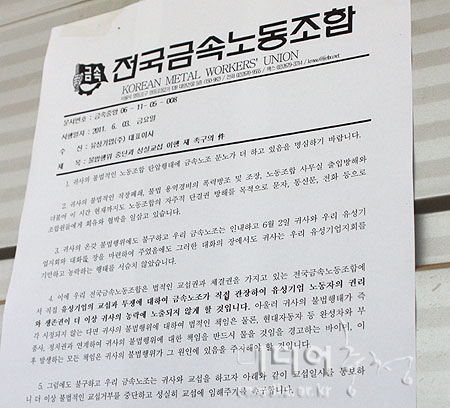

このうち金属労組は3日、会社に文書で来る11日午前11時にユソン企業の社内 会議室で交渉をしようと要求した。

金属労組は「ユソン企業の交渉と闘争を金属労組が直接掌握し、ユソン企業の 労働者の権利と生存権がこれ以上、会社の術策に露出しないようにする」と、 交渉要請文書で明らかにした。

また金属労組は、「会社の不法行為が中断されなければ、法的な責任はもちろ ん、現代車などの完成車と部品社、政界と連係して必ず責任を問う」と明らか にした。

特に国会環境労働委所属の鄭東泳(チョン・ドンヨン)(民主党)議員は2日の労使 初交渉の前日、ユソン企業のユ・シヨン社長に電話で連絡して、誠実な交渉を 要求した。チョン議員秘書室の関係者は「金属労組から、交渉が始まるという 連絡を受け、要求があった」とし「議員は環境労働委の所属でもあり、最近は 労働問題に関心が多い。議員は会社と通話した当時、少なくとも夜に眠っても 働ける構造を作るべきではないかと伝えた。状況の変化で会社が誠実に対話に 出るよう注文した」と伝えた。

また、金属労組は来る8日、蔚山で部品社緊急懇談会を開き、民主労総は同日 『職場閉鎖と労組破壊』を主題としてソウルで討論会を開く。

金属労組は交渉文書を送るにあたり「ユソン企業は不法な職場閉鎖、不法用役 警備の暴力ほう助および助長、労組事務室の出入妨害とともに、この時間まで 労組の自主的な団結権の妨害を目的とした携帯メッセージ、通信文、電話など で組合員への懐柔、脅迫を続けている」とし「その他のあらゆる不法行為にも かかわらず、金属労組は忍耐して6月2日に会社と支会との対話の場を用意した が、そのような対話の場でも支会を欺き、もてあそぶ態度を取った」と 指摘した。(記事提携=メディア忠清)

翻訳/文責:安田(ゆ)

著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。

Created byStaff. Created on 2011-06-04 11:44:27 / Last modified on 2011-06-04 11:44:29 Copyright: Default

世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ