・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第103回(2025/7/15)

●〔週刊 本の発見〕第398回(2025/8/7)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第13回(2025/7/28)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

ひとりの兵士から始まる戦場への想像力

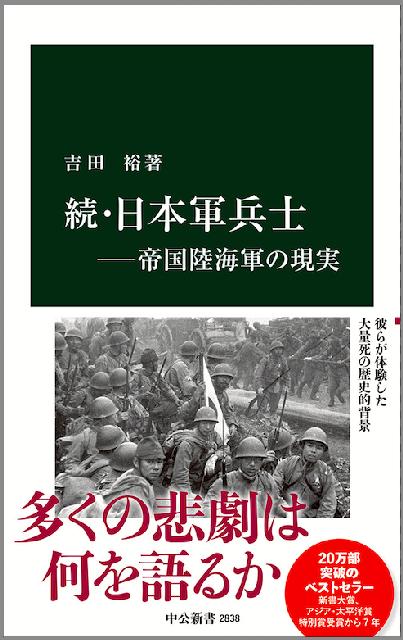

『続・日本軍兵士―帝国陸海軍の現実』(吉田裕 著、中公新書、2025年1月)評者:大場ひろみ

まず、前著でも驚いたことだが、歴史学と軍事史が乖離していて、別々に研究されていたこと。その理由の一つとして、軍事史は戦争の過程として軍隊、兵備の運営、戦略などを対象とし、戦争自体に対してはよしあしを考えない学問と捉えられ、戦後の歴史学者が戦争への嫌悪感のため避けていたという。そのため、逆に、戦争の際に使われた兵器や兵站などを通して、兵士のおかれた状況を分析する視点が抜け落ちてしまった。その穴を埋める作業はつい1990年代に入ってからだというのである。その大きな成果の一つが、誰でも手に取れ、読みやすい内容の中公新書として吉田裕が発表した二冊の『日本軍兵士』だ。

私が特にこの本について興味を持って臨んだのは、はからずも8年間ほど同居することになった夫の父が、現役兵として日中戦争に徴集され、戦った経験について、聞き取りを行ったからだ。話の中身が衝撃的だったことと、学問的な方法論を持たない身として、話を後づけたり、理解する資料を集めるだけで随分と時間が経ってしまったが、例えば、父の所属した擲弾筒班で行軍の際に背負わされる装備について、詳しく聞いた後、その重さを計ろうとするだけで、擲弾筒という兵器がどんなものか、その弾がどのように装備されて運ばれるのか等について調べなけれならないが、そうすると軍事やら兵器に関するむしろマニアックな興味で書かれた資料を当たることになる。

吉田裕はしかし、日本軍兵士の背負う重装備について、その役割毎に調べ、そもそも「体重の30〜40%が限界」とされ、それだけでも重すぎて歩けないのではないかと思ってしまうが、実際は47〜60%にも及ぶという。一番負担が重いのは重擲弾筒弾薬手である。義父の聞き取りを私がまとめた文章から、一部引用さていただくと、その装備は具体的には以下のようになる。

「擲弾筒自体は全長60cm程で細身だから意外に小振りだが、弾は1つにつき800gと重い。擲弾筒投手の茂はそれを前と後ろに4つずつ、全部で8つ(6.4kg)と別に手榴弾2個も腰に付け、袋に入れた擲弾筒(4.7kg)は肩にかけて、小銃は携行しなかった。背嚢は実習の時のみ背負い、実際の行軍には米を入れたズタ袋を襷掛けにして運んだが、古兵になるとずるくなって、初年兵や中国人の苦力に持たせたりした。擲弾筒の弾薬手は擲弾筒の弾4つに小銃と小銃の弾60発を携行、他、苦力に弾薬が何十発も入った箱を担がせて運んだ。第一乙種合格だった茂(義父の名)は身長は152cm程と小柄だったが、体力はかなりあったに違いない。身長さえ満たせば恐らく甲種合格で、生きては帰れない激戦地に送られていたのではないか。」

戦場に対する想像力はそこにいる一人ひとりの姿に具体的に臨むことから始まる。吉田裕の著書はその大きな入口である。

Created by staff01. Last modified on 2025-03-27 01:27:25 Copyright: Default