・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

●第67回 2022年5月10日(毎月10日)

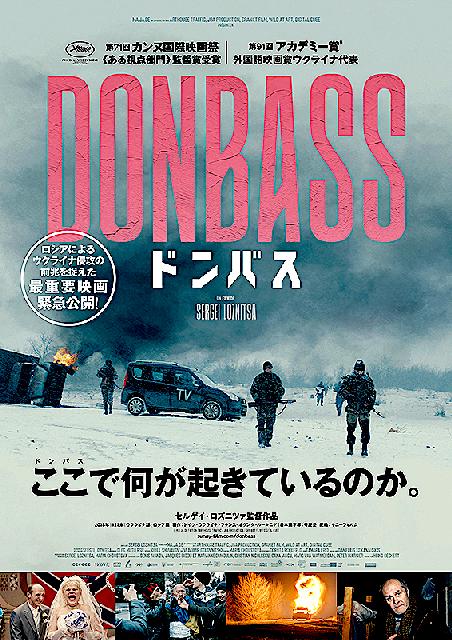

ドンバスはどんな状況にあったかを描いた映画を観る

セルゲイ・ロズニツァという監督の映画を初めて観たのは2020年末だった。1964年ベラルーシ生まれ、ウクライナのキエフで育ち、ウクライナ工科大学を卒業後人工知能の研究をしていたが、ソ連邦崩壊の年=1991年にモスクワの全ロシア映画大学に入学する。彼の人生の節目を彩る3つの地名を見るだけで、状況的に考えて、胸騒ぎを覚える。以後、映画人としての人生を歩んできた。20年の日本初公開作品は『粛清裁判』『国葬』『アウステルリッツ』の3作品だった。『粛清裁判』と『国葬』は、いずれもソ連史の重要な出来事に関わるアーカイブ映像だ。前者は、「大粛清」の前触れとも言うべき1931年の産業党スパイ事件の裁判記録だが、「反革命」とされた技術者集団の裁判記録が映像で残っていたので、後世の私たちでもデッチ上げの過程をつぶさに知ることができる。『国葬』は、1953年に死んだ独裁者・スターリンの国葬が行われたときの記録映像である。*写真=映画『ドンバス』のポスター

セルゲイ・ロズニツァという監督の映画を初めて観たのは2020年末だった。1964年ベラルーシ生まれ、ウクライナのキエフで育ち、ウクライナ工科大学を卒業後人工知能の研究をしていたが、ソ連邦崩壊の年=1991年にモスクワの全ロシア映画大学に入学する。彼の人生の節目を彩る3つの地名を見るだけで、状況的に考えて、胸騒ぎを覚える。以後、映画人としての人生を歩んできた。20年の日本初公開作品は『粛清裁判』『国葬』『アウステルリッツ』の3作品だった。『粛清裁判』と『国葬』は、いずれもソ連史の重要な出来事に関わるアーカイブ映像だ。前者は、「大粛清」の前触れとも言うべき1931年の産業党スパイ事件の裁判記録だが、「反革命」とされた技術者集団の裁判記録が映像で残っていたので、後世の私たちでもデッチ上げの過程をつぶさに知ることができる。『国葬』は、1953年に死んだ独裁者・スターリンの国葬が行われたときの記録映像である。*写真=映画『ドンバス』のポスター

1991年のソ連邦体制の崩壊後、それまで共産党中央委員会と国家保安委員会(KGB)の厳重な管理下にあった革命過程の文書類が明るみに出た。ロシア語版全57巻の『レーニン全集』にも収録されていないレーニン文書数千点も明らかになった。それは「レーニンまではよかったが、スターリンが最高指導者になって以降は……」という大方のロシア革命観に再考・再検討を迫るものとして、私たちの前にある。明るみに出たのは分書類だけではない。20世紀は「映像の世紀」でもあるから、記録映像もまた膨大に残されており、それがどこかに埋もれていたのだ。生年からいえば、「ソ連社会主義」幻想とはもともと無縁であろうロズニツァは、至極冷静な手つきで、革命の実相を照らし出しているアーカイブ映像を編集して、見応えある作品にまで仕立て上げた。

*映画『ドンバス』より

そのロズニツァが2018年に制作したフィクション『ドンバス』がまもなく日本でも公開される。ドンバスとは、この2月末以来わたしたちも見聞きする機会が俄に増えたウクライナ東部の地名だ。試写会資料にロシア史家・池田嘉郎氏が寄せた解説によれば、世界でも有数の炭田地帯で、帝政時代からソ連時代にかけて一貫して工業開発の拠点をなした。『粛清裁判』が描く見せしめ裁判に付される技術者集団も、この鉱山に関わる人びとであったことが思い出される。

2014年、ロシアのクリミア侵攻とともに、ドンバス地方と総称されるドネツク州とルガンスク州ではロシア系住民の蜂起が起こり、それぞれの州名を名乗る「人民共和国」体制が作られた。いずれの州でも、ウクライナの権力が統治する地域もあるから、本来なら二重権力状況というべきものだ。だが、二重権力といえば「聞こえ」はよいかもしれないが、本質は、(ロズニツァ自身の言葉を借りると)ウクライナ軍が支援する義勇軍部隊(いわゆるアゾフ大隊)と、ギャング化した親ロシア派勢力の分離派が繰り広げる戦闘の日々だ。そうである以上、この地域の人びとは日常的に、虚偽・恐怖・欺瞞・裏切り・憎悪・失望・挑発・無知・背信・飢餓・酷寒・暴力・不公正の中で生きるしかない。社会はほぼ崩壊しているのではないか。そうとしか思えない極限的な状況が、観る者の胸に突き刺さる。

映画は、2014年から15年にかけてドンバスで実際に起きた13のエピソードを基に構成されているという。喜劇的な要素もたっぷり織り込まれているから、思わず笑いにも引き込まれる。だが、その顔はすぐ引きつらざるを得ない。

『ドンバス』に加えて、今秋から初冬にかけては、ロズニツァの新作『Babi Yar. Context (原題)』と『Mr. Landsbergis(原題)』(私も未見)も公開される予定だ。マスメディア、とりわけテレビが流すウクライナ戦争報道に疑問を持つ人びとにとって、『ドンバス』を観ることは大きな意味を持つと思う。

*公開情報は以下へ https://www.sunny-film.com/donbass

末尾に、ここまでの文脈からは外れるが、前回に倣って、心に残った新聞歌壇の作品をひとつ挙げておきたい。自己批評の観点を失ったまま、洪水のようなロシア・ウクライナ情報に飲み込まれないために。

南京で何もなかったと言うようにロシアはブチャをフェイクだと言う

(光市 松本進)朝日新聞2022年5月8日掲載

Created by staff01. Last modified on 2022-05-11 09:39:23 Copyright: Default