・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

社会運動の歴史への敬意と信頼―転機をとらえること

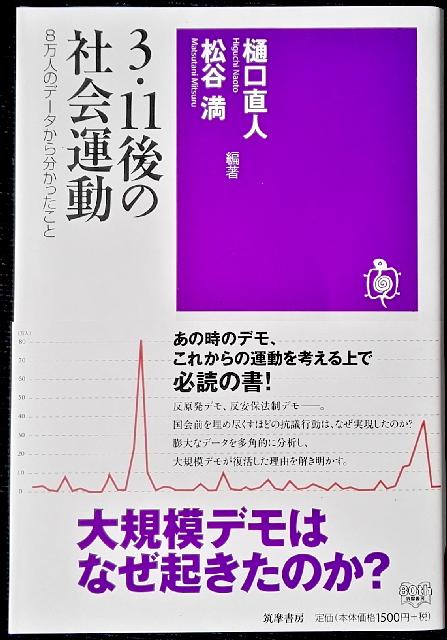

『3・11後の社会運動−8万人のデータから分かったこと』(樋口直人・松谷満 編著、筑摩書房、2020年6月刊、1500円)評者:志真秀弘

反原発運動の参加者は、それまでにデモの経験を持つ言わば「ベテラン」が中心だったのだろうと、論者たちは考えていた。ところが、そうではなかった。

調査を進めると、デモは初めてという人が40%あまりいた。中心は非正規職員、女性たちで、自営業、パート、学生、専業主婦と言った人たちだった。ベビーカーを押す若い母親が加わるこれまでにないデモ・集会が生まれていた。「ベテラン」の中心が正社員・男性であるのとそれは対照的だった。さらに新しい参加者のうち半数は、それまで運動に関わったことがまるでなかった。反原発運動は疑いなく新しい波だった。

*2012年7月の国会前デモ

そして新しい波を創った人たちは「環境破壊」など「社会の劣化」に鋭敏だった。彼らが、3・11以前の長い不況のもとでおかれていた状態を想像すれば、よくわかる。労働組合からも政党からも置き去りにされた人たちが「社会の劣化」に厳しい眼を向けたのは、自然な成り行きだ。もうひとつ特徴的なのは、ネットが参加者の情報源として活用されたことだ。既存の組織に無縁な人たちが、ネット情報でデモや集会に参加し始めたのも、考えると当然なことだった。さらに主催者たちは誰でも気楽に参加できることを目指して、警察との衝突はじめ暴力的なことを排することに過剰なほど気を配っていた。それは当時話題にもなっていた。今振り返るとそれもデモの新しいあり方・転換への模索だった。みな「空白の40年」に学び持続し、広がることを考えていたのだ。

その点で思い出すことがある。昨年12月に亡くなった映画批評家・木下昌明は、2012年6月29日の10万人を超えるデモに参加したこと。(「ツイッターデモから学んだこと」、『〈いのち〉を食うー3・11後の映画と現実』所収)。終了予告時間の15分前に突然、抗議行動の収束宣言が行われて彼は驚く。が、それは10万人という予想外の人が参加したことで起きる事故や混乱を避け、反原発の闘いをあくまで持続させようという呼びかけと知って「深く感動する」。世界に広がるオキュパイ運動、〈99%のたたかい〉に呼応して、ここから日本の新しい運動が始まるのだと木下は結んでいる。驚くのは、木下がこの時点ですでに反原発運動の歴史的意味を運動の転機として捉えていたことだ。木下はこの後毎週ビデオカメラを持って反原発デモを取材し、その後SEALDsの誕生にも立ち会う。木下の一連のドキュメントは、本書と響き合うような先見性を持っている。

ところで、この本は統計数値の分析だけではなく、参加者一人ひとりの声を丹念に捉え、そこに運動の連続性を指摘している。かつての運動の経験者(「ベテラン」)はこの反原発運動にも、もちろん多く加わっていた。運動に参加して作られた政治的信念は持続する。新しい参加者にとっても、初めてのデモへの参加は次のデモへの参加を促す。さらにそれを通して「生き方が変わった」と答える人も予想以上に多くいる。「40年の空白」は無為な時間の積み重なりではけしてないし、その過程に新しい運動への流れが地下水脈のように伏流していた。コロナ禍で集会やデモが思うに任せない今こそ、工夫を凝らして「次」を準備したいものだ。

本書の論者には冷静な分析だけでなく、運動の歴史への敬意と信頼の眼差しが感じられて気持ちがいい。これはたしかに「これからの運動を考える上での必読の書」に違いない。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子・志水博子、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2021-02-22 11:43:41 Copyright: Default