・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(7/9)

・あるくラジオ(6/14)

・川柳班(次回9/27)

・ブッククラブ(8/2)

・シネクラブ(7/6)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第104回(2025/8/15)

●〔週刊 本の発見〕第400回(2025/8/21)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/6/12)

●川柳「笑い茸」NO.161(2025/5/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第100回(2025/6/5)

●「美術館めぐり」第14回(2025/8/25)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa・市民活動情報プラットフォーム

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

歴史のなかに詩を読み解く

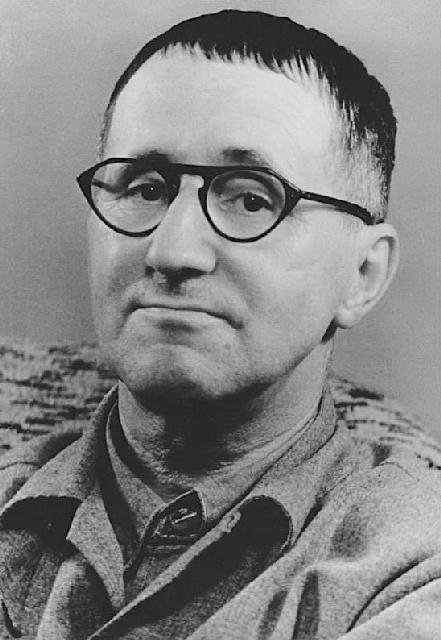

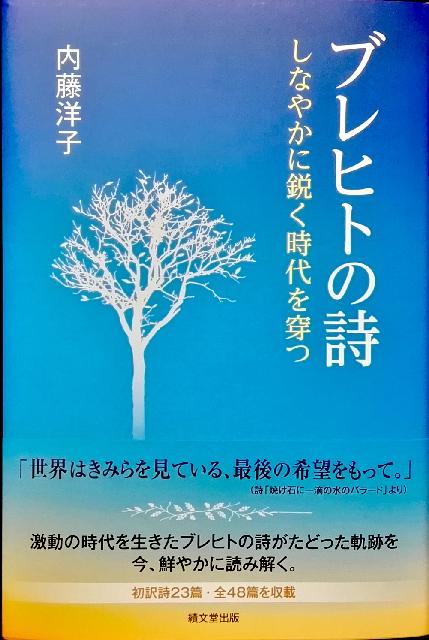

『ブレヒトの詩―しなやかに鋭く時代を穿つ』(内藤洋子、績文堂出版、2019年12月刊、2000円)評者:志真秀弘

ブレヒトは戯曲家であったが、何よりも詩人でもあった。

本書は、そのブレヒトの詩を、年代をおって歴史の中で読み解いていく。訳詩集でもなく、いわゆる詩論でもない。いまにあって、ブレヒトの詩をどう読むか、それを示したのが本書である。ブレヒト詩の再発見の書といってもいい。

巻末の「略年譜」によると、ブレヒトは1932年国会放火事件の翌日、ナチス支配下のドイツを逃れ、プラハ、ウィーンからチューリヒへ。さらにパリを経てデンマークに入り港町スヴェンボリに。そこに5年住むが、ドイツ軍のデンマーク侵攻の直前にスウェーデンに脱出。さらにフィンランドへ。が、そこにもヒトラー軍が迫り、モスクワへ。そしてシベリア鉄道でウラジオストックに行き、貨物船でカリフォルニアへ。6年後、1947年、かれは赤狩りの嵐のなか非米活動委員会の審問を受け、翌日アメリカを出国。チューリヒを経由し、1948年、東ベルリンに帰る。ブレヒトは50歳になっていた。

20世紀前半の激動を、ブレヒトはこうして生きた。生きることはかれにとって闘いだった。そのブレヒトの像が、本書からかれの詩とともにいきいきと浮かび上がる。

むろん私は知っている、ただ幸運によって

多くの友人達より生きのびたのだと。だが昨夜見た夢で

この友人達が私のことを、こう言っているのを聞いた、

《強いやつが生き残るんだ》

それで私は自分を憎んだ

本書のこの方法は、ブレヒト詩の魅力を伝えるにふさわしいものだろう。詩にとって、良し悪しの基準は、歴史的視点を欠いてしまったら空疎なものになってしまう。それがブレヒトの文学観でもある。芸術の変革もそこに発している。

ところで、帰国後のブレヒトの詩作への本書の評価は貴重な論点の提起でもある。「ナチズムが残したもの」と「新しい国の姿を探る」のふたつの章がそれ。ブレヒトが建設の労苦を民衆と共にわかちながら、無理解な文化官僚との間で苦闘する姿勢に、著者は寄りそう。ブレヒトのその葛藤は、詩作によく現れている。戦後にあって、ナチズムへのラディカルな批判の欠落をブレヒトが批判していたことは、こんにちに通ずる問題である。文化への政治の支配などと共にそれは議論すべきアクチュアルな課題に相違ない。

よく知られた「後から生まれてくる人びとへ」に「友愛の地を準備しようとして/自分たちは友愛を示せなかった」のフレーズがある。著者はこのブレヒトの思いを、今を生きる人に伝えたいと「はじめに」で書いていた。本書はそれを果たしているだけではなく、さらに多くの問題を提起している。ブレヒトをいま改めて考えるための本といえる。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美、根岸恵子、杜海樹、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2020-01-15 22:57:10 Copyright: Default