・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

●第1回 2017年7月10日(毎月10日)

20世紀末以降の歴史的逆流の只中で

戦後史の幅をほぼ同時代として生きてきた。幼すぎた戦後直後の時代の記憶はほとんどないとしても、1950年代半ば以降の記憶は、まだら状はあっても、ある程度残っている。10歳のとき遭遇したスターリンの死(1953年3月)からは、社会主義はなんとなく良い社会のはずなのに、ソ連という国はどこか暗いなあ、という感想をぼんやりと持った。テレビのない時代だから、ラジオ・ニュースや「国際欄」も少なめの薄い新聞、それに年に一度買ってもらった「子ども年鑑」などからの印象だったのかもしれぬ。「ソ連のスパイ」として電気椅子で処刑された、米国のローゼンバーグ夫妻のニュース(1953年6月)もあって、真偽のほどは別としても、ともに「大国」であるソ連と米国が持つ「暗さ」は、幼いながら、気がかりだった。それ以降の60年を生きてみると、「大国」とは本当に、自己の利害を賭けた好き勝手なふるまいをして、それが許されるのが世界の秩序なのだということが骨身に沁みてわかることになる。「大国」の一つである米国が敗戦後の日本に有する軍事基地において、生活費の足しに薬莢拾いをしていた女性が、米兵に手招きされたのち射殺されたニュース(1957年、群馬県相馬が原演習地)に接すると、「まるで植民地みたいだ」と思ったりもした。「植民地」の現実を、実際には知らぬままに。

戦後史の幅をほぼ同時代として生きてきた。幼すぎた戦後直後の時代の記憶はほとんどないとしても、1950年代半ば以降の記憶は、まだら状はあっても、ある程度残っている。10歳のとき遭遇したスターリンの死(1953年3月)からは、社会主義はなんとなく良い社会のはずなのに、ソ連という国はどこか暗いなあ、という感想をぼんやりと持った。テレビのない時代だから、ラジオ・ニュースや「国際欄」も少なめの薄い新聞、それに年に一度買ってもらった「子ども年鑑」などからの印象だったのかもしれぬ。「ソ連のスパイ」として電気椅子で処刑された、米国のローゼンバーグ夫妻のニュース(1953年6月)もあって、真偽のほどは別としても、ともに「大国」であるソ連と米国が持つ「暗さ」は、幼いながら、気がかりだった。それ以降の60年を生きてみると、「大国」とは本当に、自己の利害を賭けた好き勝手なふるまいをして、それが許されるのが世界の秩序なのだということが骨身に沁みてわかることになる。「大国」の一つである米国が敗戦後の日本に有する軍事基地において、生活費の足しに薬莢拾いをしていた女性が、米兵に手招きされたのち射殺されたニュース(1957年、群馬県相馬が原演習地)に接すると、「まるで植民地みたいだ」と思ったりもした。「植民地」の現実を、実際には知らぬままに。

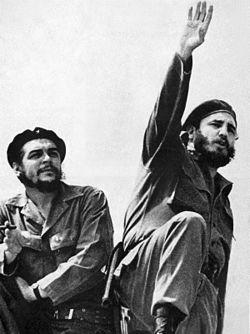

中学から高校にかけての10代後半のころ、キューバの革命(1959年)、アルジェリアの反植民地主義闘争(1950年代後半〜1962年)、アフリカ諸国の独立運動(1960年前後)の息吹に、新聞や書物で触れた。韓国でも李承晩体制を倒す「4月学生革命」(1960年)があった。それまで中学や高校で教わってきたのは、「米ソ対立」も含めて、ヨーロッパ中心主義の歴史観に基づいた世界史だった。そこには影形も見えなかった「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ」地域が、新しい歴史を切り開く主体として登場していることに、新鮮な驚きをおぼえ、関心を掻き立てられた。そのころは「南北問題」という視点はなかった。「後進国」という呼称が当時は一般的だったが、その地域で何かが胎動している――深くはわからぬまでも、そのことに若い胸は沸き立った。

かくして、1960年代から70年代にかけて、「南」の地域における革命や独立に向けての闘争の「高揚」は確かにあった。その意義を自覚すること――それは、アジアで唯一、近隣諸国を蹂躙する植民地主義支配と侵略戦争を実践する国となった日本の近現代史を振り返るうえでも有効な働きをするだろうと考えた。

だが、人類史は、単純で素朴な「進歩」・「発達」史観で歩むわけではない――20世紀末以降今日まで続く歴史的逆流から、私たちはそのことを痛いほど学びつつある。社会主義体制が消え、「南」の攻勢も大きな壁に突き当たり、市場原理を唯一神とする資本主義が世界を制覇しているかに見える現状の中で、世界と日本が直面する問題を手探りで考えるコラムを始める。

*写真=キューバ革命で活躍したカストロとゲバラ

〔著者プロフィール〕

人文書の企画・編集に携わる傍ら、世界と日本の民族・植民地問題や南北問題に関わる発言をしている。主な著書に『拉致異論』『極私的60年代追憶』『脱・国家状況論』など。

・ブログ http://www.jca.apc.org/gendai_blog/wordpress/

・ツィッター https://twitter.com/otamasakuni

・フェイスブック https://www.facebook.com/otamasakuni

Created by staff01. Last modified on 2017-07-10 15:22:48 Copyright: Default