■サブチャンネル

・フェスタ投句募集中

・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第414回(2025/12/4)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第17回(2025/11/24)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

平和派の連帯を求める

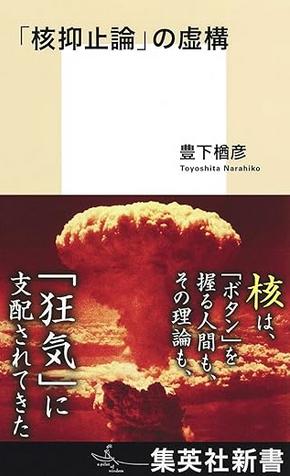

『「核抑止論」の虚構』(豊下楢彦、集英社新書、2025年7月刊、1150円)評者:志真秀弘

核に対して核を持って立ち向かうという主張がある。「核抑止論」である。本書は、この核抑止論の虚構性を、戦後史の事実に即して明らかにした。抑止論は相手側が核攻撃を仕掛けるなら、より破滅的な核攻撃を加えるという脅しをかけることによって攻撃を抑えるという考えである。そのとき脅しの信憑性があってはじめて「抑止」は成立する。信憑性を担保するのは「狂気」である。脅しに見せかけて本当に使うかもしれない。そう思わせないと抑止にならない。典型例はベトナム戦争時のリチャード・ニクソン大統領である。ニクソン大統領は、北ベトナムに対して狂人を装い十数回にわたって脅しをかけ降伏を迫った。これを彼は自ら「狂人理論」と称した。

今年は広島長崎に対する核攻撃がなされて80年という節目の年になる。核廃絶を世界に訴え続けてきた日本原水爆被害者団体協議会(被団協)に昨年ノーベル平和賞が授与された。ヨルゲン・フリードネス選考委員長は、被団協の証言こそが80年近く核兵器が使われてこなかった「核のタブー」を生み出したと受賞理由を述べた。このタブーは人類の理性と言えるが、広島・長崎を焼き尽くした核兵器を、抑止力とした抑止論は「必然的に狂気を孕まざるをえない」と著者は指摘する。

この狂気を映像世界で描いたのがスタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』である。映画は人類が破滅に至る道筋を徹頭徹尾ブラックコメディとして描く。ベトナム戦争が「欺瞞の戦争」であることを暴いた「ペンタゴン・ペーパーズ」で知られるダニエル・エルズバーグこの映画をみて「現実感に口がきけないほどのショックを受けた」という。彼はこの映画をブラックコメディどころか「本質的にはドキュメンタリ映画」と評した。

ではここから抜け出すみちはないのか?

ゴルバチョフの核廃絶への「新思考外交」は何をもたらしたか、著者はそこに注目する。ジュネーブ会談によって戦略核兵器の50パーセント削減、中距離核戦力(INF)削減に至った経過が丁寧に描かれるが、それは国際世論に核廃絶への大きな支持が生まれたからだとする。ゴルバチョフ登場以後の本書後半は、核をめぐる現代史のドキュメントとして緊迫感に満ちているが、それだけではなく、現在この歴史をどう生かすかの著者の問題意識がはっきりと貫かれている。

「ともかくも日本は『平和憲法』と『非核三原則』を維持してきた」。その日本が世界に向かって軍縮を訴えるなら、「ASEAN諸国やグローバルサウスの国々はじめ国際社会から大きな支持を獲得できる」だろう」。それが著者の結論であり訴えである。

今の政権の威丈高な言葉だけを聞いていると、それは果たして可能なのかと無力感に陥りかねない。が、平和派と戦争派に分けるなら、戦争派がいま多数になるか?もう一度平和の原点に立ち返る時ではないだろうか。本書はそのための貴重な手がかりとなるに違いない。

Created by staff01. Last modified on 2025-10-31 11:12:52 Copyright: Default