・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

ユリと「僕」を見つめる詩集

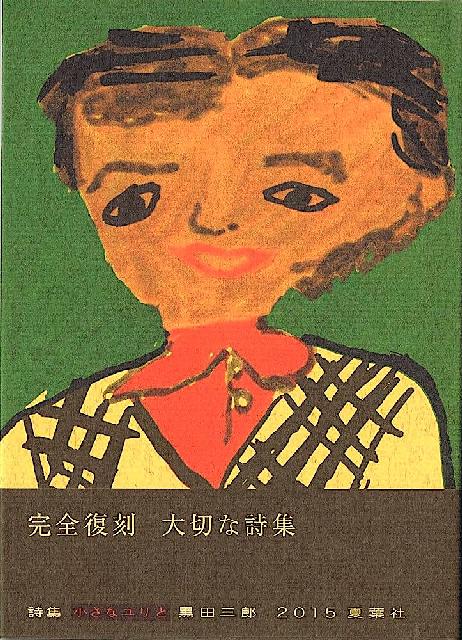

『小さなユリと』(黒田三郎・夏葉社)評者:那須研一

「なっすー!家に帰ったら玄関にスズメバチがいて入れなかった!」

「なっすー!今日、給食の時マナちゃんが頭から牛乳かぶった!」

「なっすー!アオちゃんが朝顔のところで転んだ!」

来所するなり、複数名が同時になっすー(私)に訴える。スズメバチの大きさもマナちゃんの奇行の理由も気になるけど、アオちゃん大丈夫!?

また別の子が「なっすー!段ボール出して!」

「なっすーはショウトクタイシではありません!一人ずつ話してください!」

「ショウジキオウジって誰?」

…黒田さんも奮闘しています。

「夕方の三十分」黒田三郎

コンロから御飯をおろす

卵を割ってかきまぜる

合間にウィスキイをひと口飲む

折紙で赤い鶴を折る

ネギを切る

一畳に足りない台所につっ立ったままで

夕方の三十分

僕は腕のいい女中で

酒飲みで

オトーチャマ

小さなユリの御機嫌とりまで

いっぺんにやらなきゃならん

半日他人の家で暮したので

小さなユリはいっぺんにいろんなことを言う

「ホンヨンデェ オトーチャマ」

「コノヒモホドイテェ オトーチャマ」

「ココハサミデキッテェ オトーチャマ」

卵焼をかえそうと

一心不乱のところに

あわててユリが駈けこんでくる

「オシッコデルノー オトーチャマ」

だんだん僕は不機嫌になってくる

(後略)

ユリちゃんは「半日他人の家で暮らしたので」オトーチャマに話がしたくてしょうがない。でも、夕飯作りに大わらわの父が可愛い娘に対して「だんだん不機嫌になる」のも無理はない。「僕」とユリちゃんの一挙手一投足と表情が目に見えるよう。

黒田三郎氏。1919年生まれ。戦後詩の画期となる詩誌『荒地』創刊に参加。『歴程』同人、『詩人会議』議長としても活動。NHKの局員でもあった。

「9月の風」

ユリはかかさずピアノに行っている?

夜は八時半にちゃんとねてる?

ねる前歯はみがいてるの?

日曜の午後の病院の面会室で

僕の顔を見るなり

それが妻のあいさつ

入院中のオカーチャマは娘のことが気がかり。夫のことも心配。ユリに質問する。

オトーチャマいつもお酒飲む?

沢山飲む?ウン 飲むけど

小さなユリがちらりと僕の顔を見る

少しよ

今のユリちゃんにとってオトーチャマはニ人暮らしの同志。「少しよ」に万感が籠もる。

「顔の中のひとつ」

始発の通勤電車を待ってフォームに行列をつくっているひとびと

その行列のなかにまぎれこんで

僕はほっとひと息つく

行列のなかにまぎれこんでしまえば

僕も普通の通勤者のひとり

僕が遅れて勤めにゆくことに気のつく者は誰もいない

たった今小さなユリを幼稚園へ送って来たと知る者は誰もいない

顔であることになれきった顔の群れに入り

僕もまたその顔のひとつになる

(中略)

坐りおくれて

僕は戸口に立ち

しずかに外を見る

見なれた風景

(中略)

外を見ることで

僕もよそよきの顔をとりかえす

娘を幼稚園に送って来た「僕」は、満員電車で窓外の「見なれた風景」に目をやることで「小さなユリのオトーチャマ」から「よそゆきの顔」の「普通の通勤者のひとり」になる。勤め先の最寄り駅で下車したら「僕」は私であることを閑却したまま今日の仕事をするのだろう。

でもやはり、詩人は自分の心から目を背けたまままではいられない。「いてはならないところにいるような こころのやましさ」(「夕焼け」)から逃れられない。「ぐずで能なしの月給取り奴!」(「月給取り奴」)と自嘲せずにはいられない。飲まずにはいられない。

「洗濯」

酒を飲み

ユリを泣かせ

うじうじといじけて

会社を休み

いいところはひとつもないのだ

意気地なし

恥知らず

ろくでなしの飲んだくれ

でも、詩人を世界につなぎとめるのは「小さなユリ」。会社をサボって自虐する詩人はやるべきことを思い立つ。

(中略)

洗い場へ駆けてゆく

小さなユリのシュミーズを洗い

パンツを洗い

誰もいないアパートの洗い場で

見えない敵にひとりいどむ

自分であるための闘い。しかし、糧を得るための些事からは逃れようがない。救いとなるのはやはり「小さなユリ」。娘の手を引いて幼稚園に送るひととき。

「小さなあまりにも小さな」

(前略)

自己嫌悪と無力感を

さりげなく微笑でつつみ

けさも小さなユリの手を引いて

冬も間近い木洩れ日の道

その道のうえを

初夏には紋白蝶がとんでいたっけ

「オトーチャマ イヌよ」

「あの犬可愛いね」

歩いているうちに

歩いていることだけが僕のすべてになる

小さなユリと手をつないで

ユリ、そして彼女と手をつないでいる自分を見つめることで「僕」は「ぐずで能なしの月給取り」でも「ろくでなしの飲んだくれ」でもなくなる。「歩いていることだけが僕のすべてになる」。

【『小さなユリと』は1960年に昭森社から発刊された詩集。長らく入手困難になっていたのを、2015年に夏葉社が復刻、今年10月に重版。上掲の表紙絵は小さなユリちゃんの作品。オトーチャマへの思慕が溢れる。】

Created by staff01. Last modified on 2025-11-20 10:09:10 Copyright: Default