・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

徴兵拒否・納税拒否を掲げて故郷を守った人々〜加須市でシンポジウム

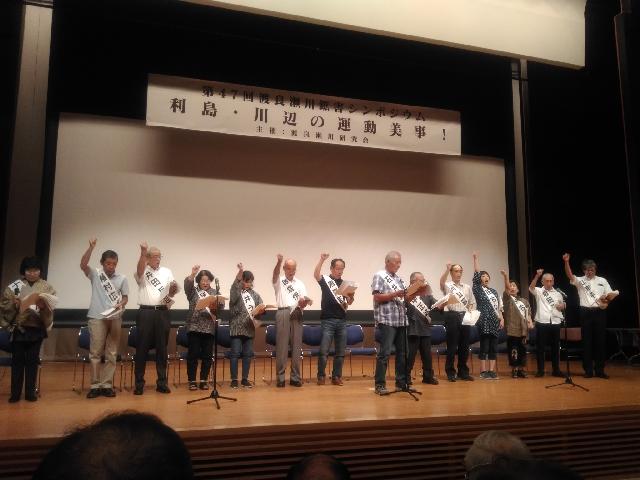

甲斐淳二田中正造が「利島・川辺の運動見事」と絶賛した、埼玉県・利島村と河辺村(現加須市)住民の、抵抗と勝利。8月25日、その勝利の理由を解き明かすシンポジウムが開かれた。(主催・渡良瀬川研究会)

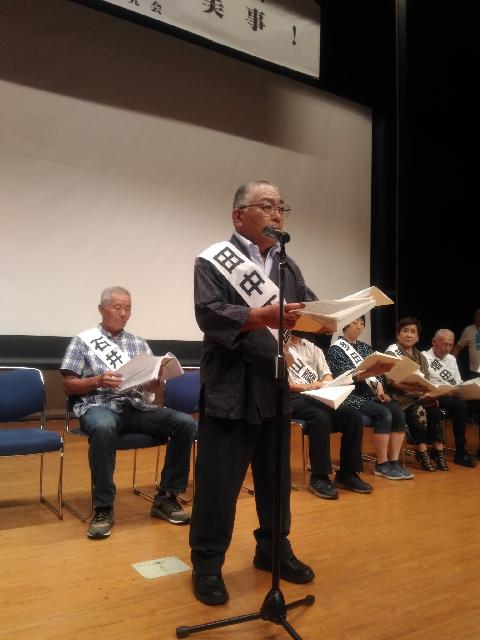

会場の埼玉県加須市北川辺、ここがまさに抵抗の舞台であり、勝利の舞台だ。地元の人々による朗読劇『北川辺を救った正造さん』、地元の郷土史研究家を含むシンポジウムは、充実した内容だった。講演では「田中正造さんの部屋」を持ち、田中正造の墓を校庭に持つ「北川辺西小学校の取り組み」を元校長が解説してくれたのも印象的だった。

●廃村・水没・遊水池化計画

廃村・遊水池化計画は明治政府による鉱毒被害民の分断工作として画策されたと考えられる。対象は栃木県の谷中村、埼玉県の利島村、川辺村の三か村。

谷中村は買収によって、または日本で初の土地収用法による強制執行によって村は破壊され、住民は追い出されて、戦後は渡良瀬遊水池となって水底に沈んだ。

一方の利島・川辺の村民は1500人の両村村民の決起集会で「徴兵拒否・納税拒否」を決議し、徹底的な非暴力抵抗運動を展開し、ついに白紙撤回を勝ち取り、緑なす故郷を今日に残している。この闘いがなければ、加須市の北半分は水底に沈み、渡良瀬遊水地の一部になっていたはずだ。どうして故郷を守ることができたのか?

●日露戦争前夜の徴兵拒否・・・抹殺された抵抗運動勝利の歴史

*北川辺地域の皆さんによる朗読劇のワンシーン

不思議なことにこの抵抗と勝利の歴史は公的文書には残っていない。シンポジウム主催者も何度も強調していたが、資料がほとんどないのだ。権力者にとっては屈辱的な不都合な事実、無かった事にしたいから、歴史だから抹殺されたのだろうか。しかし、様々な方面から歴史は掘り起こされている。

日露戦争前夜の「徴兵拒否」の決議は明治政府にはショックだったろう。被害民がこういう強硬方針で政府と対決できたのは、やはり直訴後の世論の高揚という追い風があったからだろう。

一方、政府にとっては、「徴兵拒否」が広がったら日露戦争どころではない。この運動に対し、暴力的弾圧ではなく、計画撤回で臨んだ背景には、計画が公式発表前だった事や、当時の世論状況があったろう。

●1902年という稀有な年

年が明け、1902年一月一日元旦から、路傍演説(街頭演説)が、大雪の中にもかかわらず、一斉に繰り広げられる。警官隊の妨害の中での神出鬼没の路傍演説が繰り広げられ、こうして始まる1902年という年は、日本近代史にまれに見る年だ。

その第一は川俣事件(1900年2月)という山懸有朋内閣による被害民への刑事弾圧を、第二審で全面勝利した上に、差し戻し審で起訴無効の判決で完全勝利した事(12月25日)。検察のミス、敵失によるものがあるが、時効は成立していないので、再起訴は可能だった。しかし、それは直訴による「世論沸騰」の中で、火に油、火にガソリンを注ぐことになりかねないと、断念せざるを得なかったと言われる。

その第二は、埼玉県の旧利島村、河辺村(現在の加須市北部)の廃村・水没計画を白紙撤回に追い込んだこと(12月27日)。日本の近代史でこれほど人民が大勝利した年は、他には思い当たらない。

田中正造の闘いは連戦連敗と言って言い過ぎではないだろうが、その中での数少ない勝利の年だ。もっとも、利島・川辺村では勝利したが、これから焦点は谷中村の攻防戦に移り、田中正造は谷中村に移り住んで抵抗することになる。

●田中正造、直訴の影響

これらは1901年12月10日の田中正造の天皇直訴をきっかけとする学生・青年の決起、「女押し出し」など、女性たちが運動の前面に出て闘ったことをはじめ、「世論の沸騰」が深くかかわっている。

田中正造がなぜ直訴を決行したのか?直訴決行からの一年間に一体何がこの国に起きたのか?・・・講談「田中正造、直訴の真相」のテーマだ。その取材に来たが、今回のシンポは随分勉強になった。

最後に主催者は「今も数万人の人々が避難生活を送っている」と福島第一原発事故についてふれ、教訓を現代に活かそうと訴えた。

加須市は福島県双葉町の避難者か旧騎西高校で避難生活を送った。今もこの町に避難している人びとがいる。このシンポジウムの前夜、九回目の盆踊りが避難者と加須市の人々の合同で行われていた。

Created by staff01. Last modified on 2019-08-28 13:32:18 Copyright: Default