・TVアンケート実施中

・映画祭報告(7/27)

・レイバーネットTV(11/12)

・あるくラジオ(11/1)

・川柳班(12/6)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(10/18)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第411回(2025/11/13)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.163(2025/9/26)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第16回(2025/10/27)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP・一月万冊・ArcTimes・ Tansa・望月衣塑子ch・こばと通信・総がかり行動

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

現実に対するストレートの豪速球

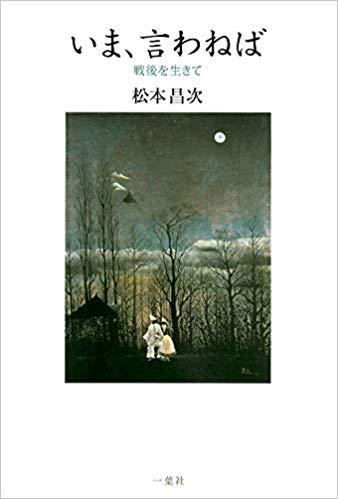

『いま、言わねばー戦後編集者として』(松本昌次、一葉社、1800円、2019年3月)/評者:正木斗周

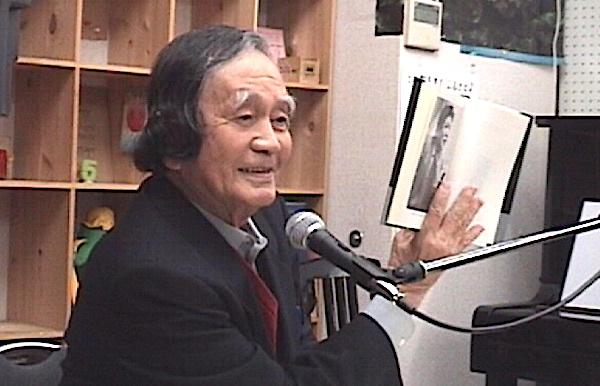

*戦後エッセイ講座での松本昌次さん(2011年)

松本昌次さんの「遺書」であるこの本を、読んでも読んでも残りのページ数が減っていかないような感覚につきまとわれながら読み進めていた。この本ほど名は体を現す著作はないだろう。松本さんがなぜ自ら装丁まで指示して書き進めたか、まさに今言わなければならないことがぎっしり詰まっている。

松本さんご本人と会ったのは、影書房で一度、2010年に「市民メディアセンターMediR」などで始まった松本さんの講座で数回を数えるに過ぎないが、それでも松本さんの人柄は強く私の印象に残っている。矍鑠(かくしゃく)という言葉がこれほどふさわしい人もないだろうと思ったのが第一。論旨は明快、批評は的確、年齢を全く感じさせない発言と時代を読む正確さには舌を巻いた。

ただ、「いい本だ」だけで済ますわけには行かない。松本さんのストレートの豪速球を受け止めるには、読者の側にも相当な覚悟がいる。どのページをめくっても、鋭い分析、指摘があり、重く、真剣である。読んでも読んでも残りのページが減らないと言ったのはそのためであって、松本さんの文章は読者への問いかけであり、あなたは自分の責任を果たしているのかという、怠惰な読者にとっては詰問でもあるからだ。

この問にまもとに自信をもって答えられない軟弱な私は、正直、「正論」という言葉に逃げたくなった。正論とは、道理にかなった正しい議論・主張だと辞書にはある。松本さんの主張はその意味でまさに正論である。正しいのだ。そのとおりなのだ。しかしこの言葉が実際に使われるときには、辞書にはない「‥‥だけれども」という逆接のニュアンスがつきまとう。

「確かに正論なんだが」という言い方で、「正論」は正論であるがゆえに否定的文脈で使われがちである。私もついそう言ってしまいたくなるのである。「松本さんの意見は正論なんだけどね」と。

おそらく今日の「曲論」がまかり通る世の中に私自身が弱音を吐きたくなっているせいだろうと思う。正しいから正論なのであって、世の中はそうあるべきなのに、正反対の現実をどう見ればいいのか‥‥と。正論とは本来それが当たり前のことなのに、当たり前でなくなりつつある現状。『いま、言わねば』はその現実に対する真正面からの異議申し立てというべきだろう。

私たち自身が、この社会を正論が正論のまま堂々と胸を張れるような世の中に作り変えていくとこと。「遺書」を残した松本昌次さんが読者に望んでいるのは、きっとそのことではないかと思う。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2019-03-28 10:03:46 Copyright: Default