この時代の人間のあり方を考えさせる

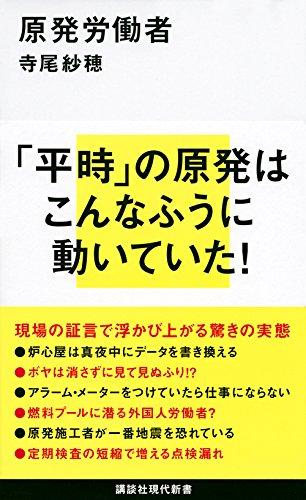

●『原発労働者』(寺尾紗穂、講談社現代新書、760円)/評者:志真 秀弘

この歌の作詞・作曲・歌は寺尾紗穂、つまり本書『原発労働者』の著者。歌に出てくる「おじいさん」は坂本さんという。ふたりの出会いは山谷の夏祭り。坂本さんに「君の大学の校舎たてたよ」と言われ、著者は、設計家は想像しても現場で働いた人のことなどついぞ思い浮かべなかった自分を考える。それが現場で働いている人のことを知りたいというこの本のモチーフに結びつく。

こうして六人の原発労働者の話が始まる。それぞれの労働者は、柏崎刈羽、浜岡、福島(4人)となっている。仕事の内容は原発内部といってもそれぞれ違う。原子炉建屋からのびる地下通路にケーブルを引き交換する仕事、原発内をまわって安全を維持するための監視をする「安全さん」と呼ばれる業務、放射能汚染で20年保管されていた放射性ゴミを取り出しドラム缶に詰める作業、原子炉内の核物質の数値を中央制御室で見つめる「炉心屋」の仕事、建屋の中で巨大タービンを分解・チェックしたり磨いたりする保守点検業務、前線から戻った作業員の服を脱がせたり除染をする仕事。

そこからいくつものエピソードが浮かび上がる。たとえば定期検査。70年代には最短でも3ヶ月、あるいは半年だったのに、いまは2ヶ月から1ヶ月で、事故の多発が避けられない。防護服は暑くて作業にならないので適当に脱ぐ。各種データの改ざんが常態化している。現場の技術が継承されないなどなど。合理化という名の冷酷な支配は、巨大装置を貫いている。

感心したのは、しかしそれだけではない。原発労働の話を通して、一人ひとりの生き方さらに人間性までもが見えてくることだ。著者は「知る」ことがそのまま表現にはならない、「深く感じる」過程をとおして初めて表現が成り立つと書いている。これは著者の鋭敏な感受性、行動力、そしてフラットな人間性によってはじめて書かれえた本だ。原発問題だけでなく、今の時代と人間を考えさせてくれる。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2018-07-19 15:37:04 Copyright: Default