・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

「大宇造船下請労働者の実質使用者は大宇造船だ」

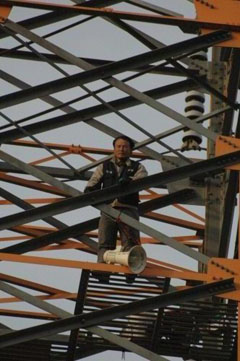

鉄塔高空籠城56日目、5月3日慶尚南道労働者決意大会を開催

大宇造船社内下請組織委のカン・ビョンジェ議長が鉄塔高空籠城を始めて56日目の 5月3日。民主労総慶尚南道地域本部は鉄塔座込場の下で『慶尚南道労働者決意大会』を 開いた。この日、参席者たちはカン・ビョンジェ議長に申し訳ない気持ちを伝え、 非正規職闘争勝利の決意を集めた。

民主労総のキム・チョヌク慶南本部長は「カン同志は非正規労働者の誇りであり、 希望だ」とし「現場にこの状況を伝えて多くの隊伍を組織し、使用者側を圧迫して この闘争に勝利しよう」と話した。労組慶尚南道支部のキム・ジノ主席副支部長も 「自分の身を惜しむことなく闘うカン同志の気持ちを共に解いていこう」と声を高めた。

非正規職闘争への連帯を促す発言も続いた。民主労総のチョン・ウィホン首席 副委員長は「カン同志の闘争に小さな力でも貸さなければ、私たちの存在意味は 何かと聞かれる」とし「われわれは遅くなったが、勝利を作り出す」と糾弾した。

特にカン・ビョンジェ議長は、鉄塔高空籠城を続ける意志を示した。カン議長は、 「大宇造船社内下請労働者の実質的使用者は大宇造船だと明らかにして、現場に 戻る」とし「この闘争の正当性を守るために最後まで闘争する」と決意を述べた。

座り込み56日目のカン・ビョンジェ議長のやせた姿に参席者はなおさら残念がった。 鉄塔を守る民主労総慶南本部のチェ・ヒテ組織1局長は「昨晩は風が強く、 鉄塔を見上げるとテントが風で飛んで行き、カン同志はまともに雨を受けていた」と 残念さを伝えた。

大宇造船労組のソン・マノ委員長は、「カン同志が地面を踏んで共に闘争できる ところはないかと悩んでいる」とし「労働者が主人になる世の中を共に作り出そう」と 述べた。また、ソン委員長は「カン同志は無事に帰還して、共に闘おう」と 付け加えた。(提携=金属労働者)

カン・ビョンジェ議長発言全文

▲3日の慶尚南道労働者決意大会でカン・ビョンジェ議長は「闘争の正当性を守るために最後まで戦う」と決意を述べた。[出処:金属労組慶尚南道=チョン・ヨンヒョン]

▲3日の慶尚南道労働者決意大会でカン・ビョンジェ議長は「闘争の正当性を守るために最後まで戦う」と決意を述べた。[出処:金属労組慶尚南道=チョン・ヨンヒョン]2か月になろうとしています。ここからは大宇造船の現場がよく見えます。管理者、 責任者がとてもよく見えます。毎日昼休みに大宇造船のすべての労働者が 食事に行く時、非正規労働者の悲しみと怒りを知らせます。大宇造船の生産の 70%以上を担いながらも奪われ、踏みにじられる非正規労働者自身が団結できる ということを話し続けます。

元請と管理者は、まるで大宇造船とは無関係な人が鉄塔に上がり、不当なことを 言っているかのように私を罵倒しています。私は必ず約束します。大宇造船 社内下請労働者の実質的な使用者は大宇造船であり、非正規労働者の労働組合 活動は憲法が保障しているのに、労働組合の結成を妨害したこと、元請が介入 して下請業者を廃業させたことを必ず知らせ、現場に帰ります。

われわれ労働者の力は、団結から出ます。正規職と非正規職でばらばらに引き 裂かれていては、大きな力を発揮できません。万国の労働者よ、団結せよ! 労働者の目で世の中を見て、労働者の力で世の中を変えなければなりません。 食堂、警備職、事務職労働者を問わず、すべての労働者が団結すれば、使用者 は労働者を蔑視しないでしょう。

大宇造船の雄壮な施設を誰が作ったのですか。われわれ労働者が血の汗を流して 作りました。われわれ労働者が団結すれば、この工場は止まります。この工場の 主人は誰ですか。まさにわれわれ労働者ではありませんか。この闘争の正当性を 守るために、最後まで闘争します。

翻訳/文責:安田(ゆ)

著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。

Created byStaff. Created on 2011-05-07 20:04:58 / Last modified on 2011-05-07 20:05:02 Copyright: Default

世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ