厳粛な美の求道者・高島野十郎

『野十郎の炎』(多田茂治著・弦書房)評者:那須研一

我に返って時計を見ると2時間経過していたが、会場は途半ば。心地よくも疲労したの で退却。週末の日曜日に出直すと、館内の音楽ホールで、千葉女子高校・オーケストラ部 による野十郎とのコラボコンサート。少女たちの弦楽器とブラスの背後に映写される絵画 との見事なハーモニーに感動。

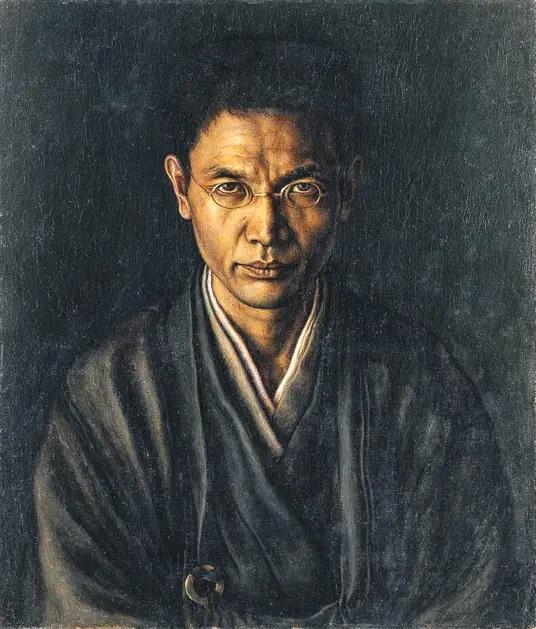

2度目の展覧会場は、どの絵の前にも三々五々、魅了された人が動かない。鑑賞者の移 動を待って、入口近くの暗い画面の自画像に対峙すると、前回同様、野十郎の眼光に射す くめられ粛然とする。「君は真剣に生きているか」と問われているよう。

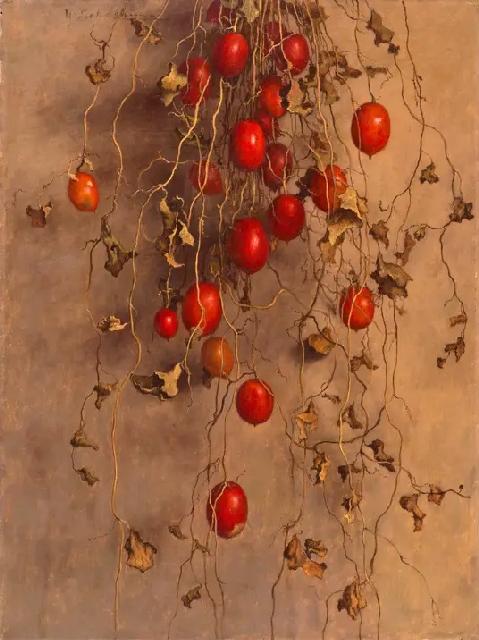

少し歩を進めると「からすうり」。素晴らしい。一粒一粒鮮やかに輝く赤い果実の実在 が、直に心の中に飛び込んでくる。(写真右)

この日は会場後半の未見の作品群を見るために訪れたのに、もう、日曜午後の調布駅前 パレスチナ連帯スタンディングに向かわねばならない時間。旅行先の風景・寺社仏閣展示 エリアはまたしても駆け足で通過せざるを得ず、出口へ。そこにカタログや絵葉書と共に 置かれていた画家の伝記『野十郎の炎』を購入。

五男・彌壽(野十郎)は、福岡県南部を東西に流れる筑後川の流域で、耳納(みのう) 山地を仰ぎ、春は菜の花畑やれんげ田、秋は黄金色に波打つ稲穂と真紅の櫨(はぜ)並木 に囲まれて育つ。野山を駆け回り、花や昆虫や魚を写生。県立久留米尋常中学明善校でも 絵画に親しむ。

野十郎が明善校に入学した1904年、日露戦争が始まり、久留米の連隊にも動員がかかり 、中学生も出征兵士の壮行会に駆り出される日々。軍人を志望する同期生たちの中、野十 郎は東京美術学校への進学を希望するが、父の反対で断念。

学業優秀な彼は、旧制高校に進むことになるが、父への反発からか、敢えて親元を離れ て、名古屋の第八高等学校に入学。同校第二乙類(理科)から東京帝国大学農学部水産学 科へ。科学の徒・彌壽君の手による魚の骨の微細な観察図が残っている。水産学科を首席 で卒業。

この時、野十郎は進路に迷う。美術への抑えがたい欲求に従い絵描きになるべきか、兄 の勧めを受け入れて、研究室に残って学者になるべきか。学業優秀者に与えられる銀時計 を野十郎は辞退する。将来を縛られることを拒絶する彼の決断は、天皇制軍国主義の時勢 にあって、周囲を驚かすものだっただろう。

卒業の翌年、27歳で上京するが、すぐに画道に踏み込むには逡巡があったのか、2、3年 、大学の助手や講師として働く。その後、東京で個展を開催、小さな絵画グループ「黒牛 会(こくぎゅうかい)」を結成して数年活動ののち、ヨーロッパ留学。ドイツ、オランダ 、フランス、イタリアで3年を過ごす。

この滞欧経験は、野十郎にとって、画家としての学びよりも、自信喪失をもたらすもの となった。帰国後、姪の満兎(まと)に「これまでは、ガムシャラに、我流で、一所懸命 描けばええと思うとったけど、西洋ですぐれた絵ばたくさん観て考え直したよ…やっぱり 、ひとりよがりじゃのうて、世の中に受け入れられる絵を描かんと、どうにもならんと思 うたね」と心情を吐露、満兎に「世の中に受け入れられようと受け入れられまいと、自分 の信念をぶつけた絵を描くべきじゃなかとですか」と批判されている。

満兎は間もなく、24歳の若さで死去。姪っ子の直言は野十郎の胸中深くに抜きがたく刺 さったに違いない。生家の庭のアトリエで3年余、その後は東京青山で10年近く、製作に 没頭。空襲で焼け出され、郷里の姉の嫁ぎ先(現・八女市)に疎開し、55歳で終戦を迎え る。

戦時中、野十郎は、1枚の戦争画も協力画も描くことなく、戦後再び青山に居住。東京 オリンピックに伴う道路拡張のため立ち退きを余儀なくされ、柏市増尾(ますお)の農家 と交渉、所有地にアトリエを持つに至る。71歳の野十郎は周りに人家なく夜は静寂に包ま れる小庵で「晴耕雨描」の生活に入る。1975年に85歳で亡くなるまで画業に邁進した。

生涯独身で、若年の一時以外は美術団体に属することも画壇との交流もなく、実在の表 現の研鑽に一身を捧げた生涯。

76歳の頃、独居の野十郎の身辺を気遣う女性に宛てた手紙。「実は小生、人様から衣食 住の贈物を一切受けたがりません。特に女性からの贈物は受けない事にしてゐます…又絵 はがきを用意して下さってゐるらしいですが、それも無用です。何にもなりません…小生 の研究はただ自然があるのみで、古今東西の芸術家の後を追ひそれ等の作品を研究参考に するのではありません…世の画壇と全く無縁になる事が小生の研究と精進です」

真の尊敬に値する人物である。

Created by staff01. Last modified on 2025-10-08 09:27:37 Copyright: Default