・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

危険なアマゾンの熱帯雨林

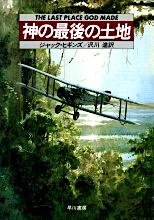

『神の最後の土地』(原題 The last place God made、ジャック・ヒギンズ、沢川進 訳、ハヤカワ文庫、1971年発表)評者:根岸恵子

本作『神の最後の土地』は、第一次世界大戦後から第二次世界大戦前の間の物語である。主人公は若きパイロットのニール・マロニー。学生時代に英国空軍の大学飛行中隊に入り、その後予備空軍の少尉となったが、商業パイロットのライセンスを取り、南米にやってきた。もともと社会に反抗的だったマロニーは、自ら望んで危険なアマゾンの熱帯雨林の上空を飛ぶ事を選んだ。

ひょんなことから、第一次世界大戦の撃墜王と称するサム・ハナと出会い彼に雇われることになる。アマゾンには先住民であるインディオ(この言い方は私は気に入らないが)がおり、金やダイアモンドの採掘業者などの開発業者や入植してくる白人と対立していた。そのインディオたちにキリスト教の教えを広めるために伝導団がアマゾンの奥深くまで入り込んでいた。彼らは教会らしきものを建て、それがインディオの襲撃の的になっていた。伝道師や修道女が惨殺され、マロニーはそれに巻き込まれていく。まあ筋書きとしてはそんなところだ。

小説に出てくるウーナ族というのは架空の部族だ。描写されているような部族は存在しない。脚色が大袈裟で、残酷に描いているので彼らに人間性が感じられない。小説だから読者を惹きつけるようなストーリーを考えるのは当たり前かもしれないし、それにこれは娯楽小説だ。読み始めたら、ゾクゾクワクワク止まらない類の冒険小説だ。展開がコロコロと、特に飛行機乗りの話だから、たまらなく面白い。だから先住民の脚色もいかに恐ろしく書いてもいいのだろうか。

しかしながら、アマゾンに住む先住民の状況はこの小説の中に描かれているように白人からの侵略と暴力という点で今も変わらない。ブラジルだけではない。開発業者は先住民の土地を奪うために、反対運動のリーダーを殺し続けているし、彼らを追い出すために銃も使う。今でもだ。それに彼らはウーナ族のように強くもない。

主人公のマロニーは先住民を殺したくはないと思っている。彼の先住民に対する思いはこの小説の底流にあるが、成り行き上彼も虐殺をする。その上でヒギンスはマロニーに次のセルフを言わせている。

これはインディオを宣教することが正しいと思い込む修道女に向けられた言葉だ。

「インディオはおれたちなんか必要としてないんですよ、シスター、おれたちのだれも必要じゃないんです。おれたちがインディオたちにやってやれる最善のことは、立ち去ってあいつらをそっとしておいてやることですよ、奴らにはあんたの宗教なんか必要じゃないんです。あいつらは裸同然の服装で、なにも財産はなく、1日に二回身体を洗い、仲間を助け合う。あんたのキリスト教はそれ以上のなにをあいつらに与えられるんですか?」

しかし若い修道女は決してマロニーの言葉に耳を貸さない。信仰はものの善悪を忘却させ、ただ己の神を信じることで他者を救えると思っている。実に愚かだが、この同じセリフをマロニーは最後にも同じシスターに投げかける。結局彼女はマロニーのおかげで命拾いしたにも関わらず、再び宣教のためジャングルに入っていく。

ヒギンズはストーリーに熱帯雨林の憂鬱になる気候やそこで暮らす人々の貧困や悲哀を織り交ぜながら話を進めていく。どこまで調査や真実に近いかはわからないが、新天地を求めて大陸に渡った人も決して幸せではない事を彼は描写したかったのではないか。

そして、この小説にはもう一人の主人公がいる。豪傑で悪い策略を弄するハナである。ヒギンズは彼の描き方からしても、こういう男が大好きなのだろう。読者も彼を憎めない。結局最後はマロニーの思い通りになるが、彼は決してハナに勝つことはできなかった。最後にマロニーは英国空軍に呼ばれ、近い将来の戦争のために祖国に帰っていく。そういう話だ。

最後に心に引っかかるのは、なぜヒギンスはアマゾンの熱帯雨林を「神の最後の土地」だとしたのだろう。感慨深い。

Created by staff01. Last modified on 2025-07-10 13:06:47 Copyright: Default