答えは自分の中にある

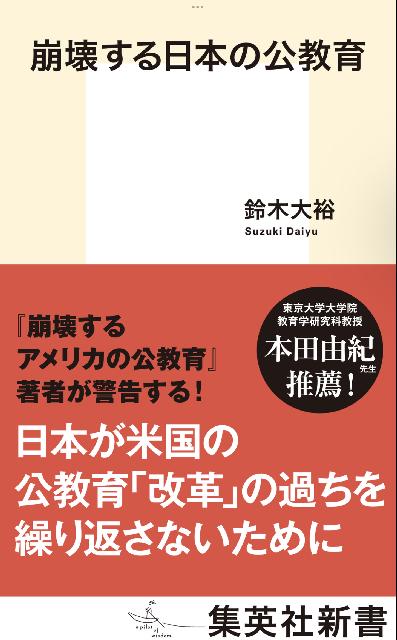

『崩壊する日本の公教育』(鈴木大裕 著、集英社新書、1100円)評者:志水博子

あれから8年余りが経ち新刊のタイトルは『崩壊する日本の公教育』だ。後がない・・

大裕さんの本は、教育について著しながら、教育に留まらず、常に人間と社会についての考察(哲学)がある。それが魅力なのだが、読みながら、それと比してこの国の教育政策はなんと表面的(貧相)なのだろうと思わずにはいられなかった。

本書には、なるほどと頷かされる具体的なエピソードや納得できる論理に溢れているのだが、ここでは特に印象的だった点をいくつか抜粋してみたい。

なるほど「何ができるようになるか」という成果主義や「個別最適化」が謳われた新学習指導要領は文科省の看板メニューともいえるが、それはどんな教育を生み出すのであろうか、まだ日本では未知数だ。しかし、その姿をアメリカで急成長を遂げた大手チャータースクールの画像が見事に表しているのではないだろうか。「大勢の生徒がそれぞれの能力に合わせた問題を提示するようにプログラミングされたコンピュータに向き合う部屋」の画像。そこにはもはや教員は必要とされない。近未来の日本の学校のように思えて不気味である。

教育に市場原理を取り入れ、競争力を高めようとした90年代のアメリカの教育現場の姿と、斎藤幸平著『人新世の「資本論」』にある「労働プロセスにおける『構想』と『実行』の分離というマルクス主義の概念」を重ねて考察しているところも興味深かった。「構想」すなわち“もの”を作り出す一連の過程を職人から取り上げて、その過程を細分化し誰でもこなせる単純労働すなわち「実行」することによって資本主義は大量生産による利益追求と発達して来たが、職人はスキルもプライドも失ってしまった、と。教育において、成果を問う学習指導要領により、政府は教育現場を評価し、教員に結果責任を求める主従関係の強化に成功した。それはまさしく、学校教育における「構想」と「実行」の分離の表れだったという。たしかに、教員にとって、「構想」は教員のしごとの核であるのだが、子どもとの対話の中から生み出される様々な「構想」は許されず、あるのは細分化された、しかも上意下達の「実行」だけだとしたら疎外感やバーンアウトを感じないわけがない。これは教員の働き方改革にも関係する話だが、たとえ教員の過重労働が緩和されても教育現場における自由裁量の剥奪が教員に疎外感を与えているという構造的な問題が解決されない限り「教師というしごとが私を去っていく」という状況は変わらない。

また、次の指摘も面白い。「かつてマルクスは、資本家によって職人から『構想』が奪われ、業務の効率化によって職人は単純労働の「実行」ばかりを強いられるようになり、大量生産が可能になったことで多忙化が進んだと指摘した。この順番は大事であるように思う。つまり構想と実行の分離があってこその多忙化であって、その逆ではない」と。皮肉なことに、現在の日本の教員は効率よく合理的にという掛け声のもとに実は多忙化がより強いられているのではないだろうか。

その流れからすると必然的とも思えるが、終章では、「私たちが抗うべきは、資本主義そのものなのではないか」と資本主義批判が展開される。そのうえで、文化人類学者松村圭一郎のいう「資本主義という巨大なシステムとは別の動きや働きをしている『すきま』のような小さな場所に目を向けることが、システムそのものに対抗する最初の一歩になりうる」と紹介されている。最後に「社会のシステムを支えているのは、『わたし』たちだ。私自身がその中の一人であると気づくことで、何かが動き始める。答えは自分の中にある」と。

絶望的にも思えるタイトルではあったが、「すきま」はそこらじゅうにある。だとしたら希望は間違いなくあるに違いない。

Created by staff01. Last modified on 2025-02-27 17:32:29 Copyright: Default