堀切さとみ

高市新政権が誕生した。「世界の真ん中」という所信表明の言葉を聞いて、ゾッとしたという日本人はどれだけいるだろうか。

戦後80年のこの一年が、もうすぐ終わろうとしている。10年後にはもう、戦争体験者から直に話を聞くことはないだろう。

戦争体験を言葉でなく、暴力によってうけついでしまった人たちがいる。復員した父が、数年後に家族に暴力をふるう。ちゃぶ台をひっくり返す昭和のおやじという、ノスタルジーでは済まされない。突然切れて子どもに刃物を突き付けたり、妻の首をしめたりする。そんな父親の姿に怯えて暮らしてきたという家族が少なからずいるのだ。

七月に刊行された『戦争トラウマを生きる』は、「PTSDの日本兵と暮らした家族が語り合う会」を設立した黒井秋夫さんと、精神科医・蟻塚亮二さんの共著である。二人とも現在70代で、戦争世代の父を持つ。

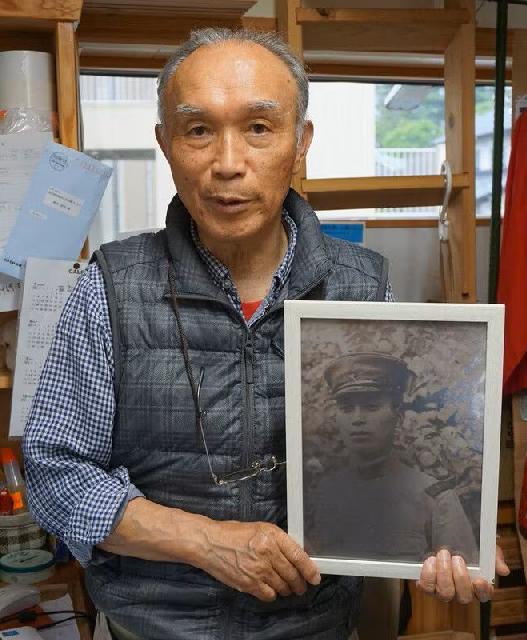

黒井秋夫さん(左写真)の父は復員後、定職につかなかったため一家は貧しい生活を強いられた。誰とも話をせず無表情だった父親を「でくのぼうのようだった」と黒井さんは言う。

その理由に気づいたのは父の死後、何年もたってからだった。ベトナム帰還兵のアレン・ネルソンが、女性や子どもを殺して心が壊れ、帰国してから家族に暴力をふるっていたのを聞いて「暴力行為こそなかったものの、父が無気力だったのは戦争が関係しているのではないか」と黒井さんは考えるようになった。ベトナム帰還兵の2〜5割がPTSDだと言われ、アメリカではトラウマと向き合ってきた。しかし日本では「皇軍兵士には砲弾病(=戦争神経症)のようなみっともないことはありえない」として蓋をしてきたのだ。

戦争PTSDとは、戦場で殺すか殺されるかの恐怖を体験したことによるものだけではない。玉音放送で価値観が180度ひっくり返り、社会はそれに順応したが、兵士たちにとっては納得できるものではない。死んで来いと送り出され、命からがら帰ってみたら「これからは平和が大事だ」と言われる。そんな「手のひら返し」が、復員兵の心を一層こわした。

「日本社会は集団で戦争を観なかったふりをして、戦後の経済活動にモーレツに走ったのではないか」と蟻塚亮二さんは言う。あの高度経済成長は、一番傷ついた人たちを隅に追いやり、トラウマを表に出さないようにするためのものだったのではないかと。

*沖縄と福島でクリニックを開く蟻塚亮二さん

蟻塚さんは、地域精神科ケアのため2004年に沖縄に移住した。

沖縄には戦後がない。「あなたにとって最近の重大な出来事は何ですか?」というアンケートに「沖縄戦」と答える人が今も多いという。そして、沖縄戦から60年以上たって、PTSDになる住民がいる。

1944年、沖縄から疎開するための船が米潜水艦によって沈没させられた「対馬丸事件」。1484人が犠牲になった上に、命からがら生き残った人たちに対して、体験したことを決して語ってはならないという箝口令を政府は敷いた。

「暗い海の中で味わった恐怖を言えないことで、思い出したくない記憶が心の中で強調され、痛みが増強しただろう」と蟻塚さんは言う。とりわけ子どもたちは、悪いことをしたわけでもないのに、世の中に対して言ってはいけないことがあるんだと押し付けられたことで、いっそう強烈なトラウマを抱えていると。

何が本当の戦後復興か。この本を読んではっきりしたのは、戦争責任者による「謝罪」が、復興のスタートになるということだ。心からの謝罪と反省があれば、トラウマは軽くなる。でも日本はそれをしなかった。

福島原発事故からの復興も同じだろう。

あの戦争について謝罪せずにいた人が、「いつまで謝ればいいんだ」などと言っている。被害者の声、加害者としての苦しみを封じて、また戦争をやろうとしている。

私たちが今やらねばならないことは、不安や恐怖や絶望を、語ってはならないとする空気、箝口令と闘うことだ。それが戦争や原発を止めるための力となる。本書を読み、私はそのことを確信した。

Created by staff01. Last modified on 2025-10-29 15:10:05 Copyright: Default