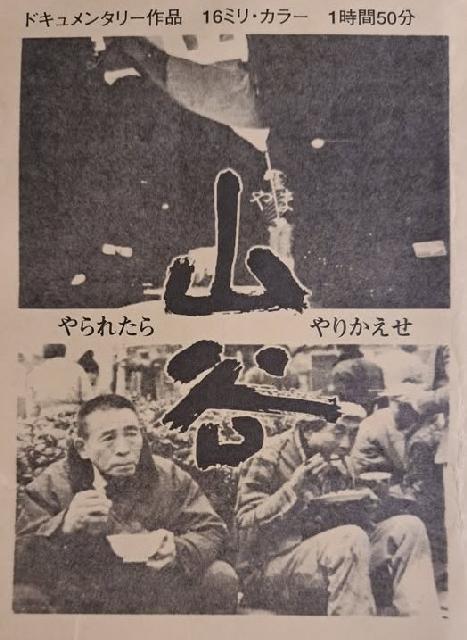

堀切さとみ

「むかし観たけれど、今また観てみたくて」という人も多かった。

この日は「山谷上映実行委」の小見憲さんが来てくれた。

私は今年の二月に泪橋ホールで観たばかりだったが、今回、全然印象が違うことに驚いたと言うと、小見さんは「そうそう。この映画は観るたびに変わるんですよ」と、悪戯っぽく笑っていた。

特に印象的なのは、山谷だけが登場するのでなく、寿町や釜ヶ崎、名古屋の笹島や博多の築港、さらには炭鉱まで出てくることだった。何人かの人も「こんな場面が出てくるなんて、記憶になかった」と言っていた。

【小見さんの話】

監督の佐藤満夫さんは、はじめから映画を撮るために山谷に入ったのではない。右翼暴力団・金町一家が、労働者からかすりを盗ろうと、日の丸を掲げて登場。それで、労働者を支援するために山谷に入り、炊き出しなどしていた。やがて記録映画を撮ろうと呼びかけたが、撮影開始から数か月後に右翼に殺される。佐藤さんは、高度経済成長を支えた寄せ場の全体像をとらえるために、大船渡や花岡にも足を運んでいた。

作品のバックボーンは、戦争するためには、モノを作る人間がいなければできない。戦争をも支えたのが、日雇い、下層、朝鮮人だった。

志を受け継ぎ、素人の山岡強一さんを次の監督にし、翌年撮影を再開。1985年に完成し、山谷の勤労福祉会館で初上映したが、翌年、山岡さんも右翼の凶弾に倒れた。

以来、この映画は40年、絶えることなく自主上映が続けられてきた。今でも大学のゼミに呼ばれて、上映することがある。

*小見憲さん

明確なナレーションに比べ、労働者の声は聞き取りにくかった。わかりにくかったという声もあったが、労働者たちの表情がよかったという感想も。

小見さん曰く、「もちろん寄せ場の中には顔を晒したくない人も多い。でも、自分たちは何も悪くないのにボコボコにされるのが我慢できない、そういう人たちはカメラの前で生き生きと語っている」ということだった。

バブルの少し前の1984年、横浜で中学生による浮浪者殺人事件が起きた。山谷労働者がケガや病気で担ぎ込まれた宇都宮病院は、精神病院への入口で、亡くなった労働者は大学病院で解剖された。足を痛めれば、それは即、死を意味した。

「我々を人間だと思ってないですよね」という寄せ場労働者の姿は、現在の非正規労働者と重なった。

それにしても団体交渉の、越冬闘争や夏祭りの労働者たちの、何と生き生きとしたことか。労働組合が機能していた時代だった。

山谷で活動しているSさんによると、現在の山谷は「高級住宅街」、ドヤがなくなった代わりに外国人のゲストハウスが建っているそうだ。高齢化した当時の労働者のために、福祉会館で週二回炊き出しをしているという。

香港、パリ、ベルリン、アムステルダムでも上映され、海外でこそ大ヒットだったそうだ。口々に言われたのが「日本は豊かなのになぜ?」

それに応えることないままに、「失われた30年」を経て、今に至ったのだ。

上映と討論が終わったのは夜9時を回っていた。二次会をやろうと駅前の「ガスト」に行ったら満席。それで駅の反対側にある、レイバーネットの事務所へ。ウナギの寝床のようなスペースに9名が集い、スーパーで購入した半値の総菜と缶ビールでカンパイ。劇団員や、夜間中学の映画を撮った人など、初めて参加してくれた人たちの話が面白い。何だか80年代にタイムスリップしたような、そんな楽しい夜だった。

Created by staff01. Last modified on 2025-07-12 20:41:49 Copyright: Default