立命館大助教の横田祐美子氏(現代フランス哲学)は、大人たちが現代社会の問題に真摯に取り組まず、「未来」という常とう句で「問題を先送りにし、子どもたちに押しつけようとしている」ことに警鐘を鳴らした論稿(6月30日付京都新聞夕刊)で、ドイツの児童文学作家エーリヒ・ケストナー(1899〜1974)の『動物会議』(1949年)を取り上げました。

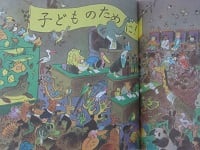

初めて知った本ですが、感銘を受けました。「岩波のこどもの本」の『どうぶつ会議』(光吉夏弥訳、1954年第1刷)から要約・紹介します(写真も)。

<「戦争がすんで何年にもなるのに、ヨーロッパには父や母がどこにいるかわからない子どもたちが何千人といる。それなのに、もう新しい戦争のうわさがたっている。人間たちは会議ばかりやっている」

業を煮やしたゾウのオスカーは、世界中の動物によびかけ、動物会館で会議を開くことにしました。人間の子どもたちのために。

「動物会議」が人間(各国の政治家・軍人)にまず要求したのは、「国境をなくすること」。しかし人間はこれを拒否しました。

「動物会議」が次に要求したのは、「制服(兵士や公務員など)の全滅」。人間はこれも拒否。

動物たちの中からは「もうむだだから、会議はやめてひきあげよう」の声も。しかし、オスカーは言います。「人間なんかどうなったっていいよ。もんだいは、子どもたちだ」

動物たちがとった最後の手段は、世界中の子どもたちを「人質」にとって隠すことでした。これにはさすがの人間もまいって、動物たちが提起した「とりきめ」に各国の代表者がサインしました。その「とりきめ」はこうです。

「われわれ国々の代表は、つぎのことをちかう。1、すべての国境をなくす。2、軍隊と大砲や戦車をなくし、戦争はもうしない。3、けいさつは、弓と矢をそなえてよい。けいさつのつとめは、学問が平和のためにやくだっているかどうかをみることにある。4、政府の役人と書類のかずは、できるだけ少なくする。5、子どもを、いい人間にそだてることは、いちばんだいじな、むずかしい仕事であるから、これからさき、教育者が、いちばんたかい給料をとるようにする」

地球を揺るがすほどのよろこびが、爆発しました。これが、新しい始まりでした。>

冷戦がはじまり、三たび世界大戦の危機が予感されたとき、ケストナーは、「すべての国境をなくす」「軍隊と大砲や戦車をなくし、戦争はもうしない」ことをはじめとする「5項目」の「とりきめ」が結ばれる世界を描いたのです。そして、「これが新しい始まり」と結びました。

それを、大人向けの論文やSF小説ではなく、児童文学・絵本として子どもたちに贈りました。

『動物会議』では世界中の子どもたちが「人質」にとられたことで、さすがの政治家・軍人たちも諦念して動物たちの要求を受け入れました。現実社会はそうなっていません。世界の子どもたちは「人質」になっているも同然なのに。

それは、そうあってほしいというケストナーの願いであり、そうなるよう努力するよ、という子どもたちへの約束・誓いだったのではないでしょうか。

ケストナーが『動物会議』を書いたのは1949年。NATO(北大西洋条約機構)が発足した年です。

ケストナーの子どもたちへの約束・誓いを実行しなければならないのは、いまを生きている私たちです。