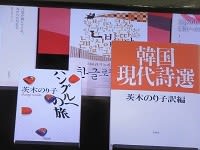

19日のNHKクローズアップ現代+は、「詩人・茨木のり子“個”として美しく・発見された肉声」でした(写真)。

「発見された肉声」とは茨木のり子(1926〜2006)が79歳で亡くなる2年前に収録された100分におよぶテープでした。放送された限りでは目新しい内容はなかったようです。しかし、「自分の感性くらい」「倚りかからず」などに表された茨木のり子の、戦争体験から導かれた「個」の尊重、時流に流されない自律精神は、あらためて示唆的でした。

茨木のり子は50歳でハングルを学び始めました。その動機を、友人の韓国詩人・ホン・ユンスクさん(写真中の右)に送った手紙にこう書いています。

「(植民地支配で)言葉(韓国語)を奪ったことは日本の罪と考え、私は汗を流しながら韓国語を勉強しています」

茨木のり子の素晴らしさを再認識させる番組でした。しかし、肝心なことが欠落していました。それは、彼女が侵略戦争・植民地支配の最高責任者だった天皇裕仁、そして天皇制に対し、タブーを恐れず鋭い批判を行ったことです。

それが端的に示されたのが、「四海波静」(1975年11月)という詩です。

1975年10月31日、天皇裕仁は記者会見で「戦争責任について」聞かれ、こう答えました。「そういう言葉のアヤについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから、そういう問題についてはお答えが出来かねます」

この裕仁の発言に対して書かれたのが「四海波静」です。

< 戦争責任を問われて その人は言った(中略)

思わず笑いが込みあげて どす黒い笑い吐血のように 噴きあげては 止り また噴きあげる

三歳の童子だって笑い出すだろう 文学研究果さねば あばばばばとも言えないとしたら

四つの島 笑(えら)ぎに笑ぎて どよもすか

三十年に一つのとてつもないブラック・ユーモア(後略)>

鋭い皮肉に、心底からの怒りが溢れています。

1990年、親族とともにボストン交響楽団の演奏会をNHKホールに聴きにいった時のこと。交響楽団は本番の前に「君が代」を演奏し、ほとんどの聴衆が起立しました。しかし、彼女はじっと座っていた。そして親族に小声で言いました。「今日、私は音楽を聴きに来たのでね…。私は立たないけれど、あなたたちは好きにしなさい」(後藤正治著『清冽 詩人茨木のり子の肖像』中公文庫2014年より)

それから4年後の1994年、茨木はボストン交響楽団演奏の日を想起して、「鄙(ひな)ぶりの唄」という詩を書きました。

< それぞれの土から 陽炎のように ふっと匂い立った旋律がある 愛されてひとびとに 永くうたいつがれてきた民謡がある

なぜ国歌など ものものしくうたう必要がありましょう

おおかたは侵略の血でよごれ 腹黒の過去を隠しもちながら 口を拭って起立して 直立不動でうたわなければならないか 聞かなければならないか

私は立たない 坐っています

演奏なくてはさみしい時は 民謡こそがふさわしい(後略)>

天皇裕仁の発言、「君が代」へ向けられた茨木のり子の鋭い感性・批判は、戦争体験から得た「個」の尊重・自律、そして植民地支配した朝鮮半島に対する謝罪、ハングル習得への思いと無関係ではありません。深く結びついています。

天皇(制)批判を抜きに茨木のり子の詩・文学・思想を語ることはできません。それは彼女の詩が持っている歴史的意味の大きな要素であり、それこそ私たちが学ぶべきものではないでしょうか。

Created by staff01. Last modified on 2022-01-25 13:23:06 Copyright: Default