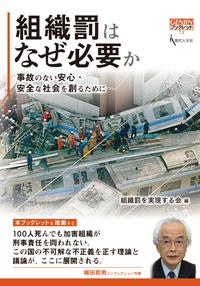

JR福知山線事故から生まれた1冊

『組織罰はなぜ必要か』(組織罰を実現する会・編、現代人文社ブックレット、1,200円+税、2021年4月)評者:黒鉄好

本書が生まれるきっかけとなったのは2005年の福知山線脱線事故である。当時23歳の娘さんを事故で失った大森重美さんが代表となり「組織罰を実現する会」が結成された。大森さんは「組織の構成員ひとりひとりは灰色であっても、灰色が重なり合うことで黒に近づき、組織全体であれば罪に問えるのではないか」として、組織に高額の罰金刑を科することができる制度(組織罰)の創設に意欲を見せる。

構成員に理不尽な事故対策サボタージュを強いることで得をするのは個人でなく組織だ。高額の罰金刑を通じて組織から「不当利得」を返還させることには合理性がある。

評者自身も福知山線脱線事故には長く関わってきた。福島第1原発事故当時、県内に住み間近でその理不尽も味わった。この事故も、福知山線事故と同じように検察の不起訴処分を検察審査会が覆し、強制起訴によって刑事訴訟が行われている。ただ2019年9月の東京地裁判決はここでも無罪。現行裁判制度の限界も改めて浮き彫りになった。

組織罰制度がモデルとしている「法人故殺法」制定後の英国では、公共交通機関の事故が3割も減ったとの報告がある。制定に激しく抵抗した英国産業連盟(経済団体;英国版経団連)も「企業の信用度が高まることがビジネスにもプラスになる」として今では法人故殺法を容認している。世界の組織罰制度の一覧表からは多くの国がすでに同様の制度を設けていることが分かる。ここでも「日本の常識は世界の非常識」なのである。 法人故殺法案は、保守党政権下では黙殺され続け、労働党政権時代になって日の目を見た。日本で組織罰制度が実現するかどうかは、私たちが政治を変革できるかどうかにかかっている。

※「組織罰を実現する会」公式ホームページ http://soshikibatsu.jp/

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志水博子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子、黒鉄好、加藤直樹、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2021-09-02 10:01:29 Copyright: Default