私の中でレイシズムが可視化されていく

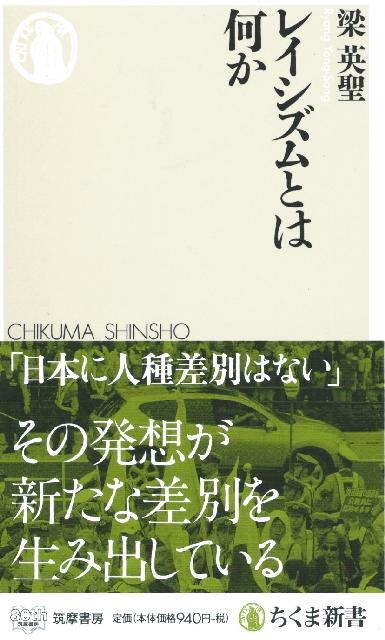

『レイシズムとは何か』(梁英聖 著、ちくま新書、940円+税)評者:志水博子

著者は、まず最初に三つのテーマと狙いを明らかにしている。三つのテーマとは、レイシズムが暴力に結びつくメカニズムの分析。ナショナリズムとレイシズムの接合を分析すること。そして、反レイシズムにより、そのナショナリズムとレイシズムの接合を切り離すこと。狙いは、「日本型反差別から脱却し、差別する権利・自由を否定する反レイシズム規範を日本社会でどのように打ち立てたらよいかという課題と向き合うための基礎となるレイシズムの入門書をめざした」とある。たしかに、日本には、差別と闘う社会規範がない。だから、日本のレイシズムは見えない。著者は、レイシズムは反レイシズムと言う対抗的な社会規範があって初めて「見える」ものだという。

実のところ、こんな酷い世の中になるとは思ってもみなかった。おそらく60代以上の方は同じ思いではないだろうか。雑駁な言い方をすれば、ここ20年ぐらいだろうか、いやもっと前からかもしれない。人がごくごく当たり前に持っている寛容性や公共性、協同性が社会からどんどん失なわれていったような気がする。いったいどうしてこんな世の中になってしまったのだろう。本屋に行けば、「嫌韓・嫌中」と呼ばれる類が恥ずかしげもなく並んでいる。かつてはネット上だけだった「ヘイトスピーチ」の類が今では巷に溢れている。まるで顔に“差別者“のレッテルを貼って歩くことが許されている、いや得意げでさえあるようだ。(写真右は著者)

本著に通底しているのは、今日のレイシズムが資本主義と深く結びついているということだ。近代の幕開けともいえる、大航海時代のスペインの宣教師ラス・カサスの『インディアスの破壊についての簡単な報告』の引用から始まり、近代資本主義でレイシズムがどのような形態を取るのかについては、フーコーとバリバールの知見をもって解説する。フーコーは、資本主義でレイシズムは近代的・国家的・生物学的な形態をとり、それは生権力の対象である人口を生きるべきものと死ぬべきものに分ける工夫を果たすと。バリバールは、近代のレイシズムはナショナリズムなしにはあり得ないという。

たしかに、差別は往々にしてナショナリズムを纏いながら「死ぬべきもの」と規定したもの対してレッテル貼りを行う。それは日本人であろうが外国人であろうが、起こりうる。著者は、市場原理こそが唯一の正義であるとする新自由主義が差別を正当化するという。それなら私たちがレイシズムと闘うためには、資本主義を問うていかなければならない、とりわけ、その帰結とも言える新自由主義を問題にしなければならないということになる。

著者は研究者であり、また自身が社会運動家である。「差別や権力とは、対決と闘争をして初めて成果を勝ち取ることができる」ことを身をもって知っているからこそ、本著は信頼に値する。反レイシズムのブレーキを日本社会にどうやって作り出すか、本著はその指針になる、いやそうしなくてはならないと思った。

→ちくまWebで『レイシズムとは何か』の「はじめに」全文が無料公開中

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・根岸恵子・志水博子、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2020-12-25 17:09:26 Copyright: Default