惜しみなく分かち合う精神

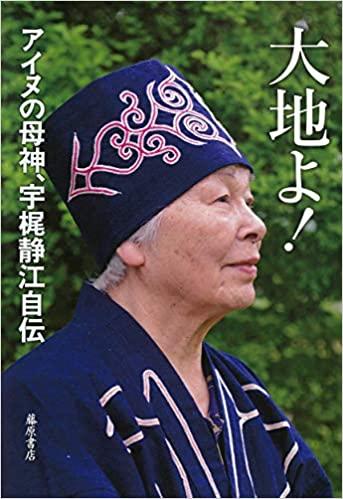

『大地よ!−アイヌの母神、宇梶静江自伝』(宇梶静江著 藤原書店 2020年3月 2700円+税)評者:佐々木有美

1899年に制定された「北海道旧土人保護法」は、アイヌの土地を奪い、アイヌ語の使用も禁止した。文字を持たないアイヌは、口伝で歴史を語り伝えてきた。「言語の否定は、アイヌの魂の否定」 (著者)につながった。そうした中でも「両親の日々の生活ぶりがアイヌとは何かということを教えてくれました。太陽の神が見ているから間違った行いはしてはいけない、他の動物に負担をかけてはいけない、自然の恵みを全部とってはいけない、といったことを繰り返し、繰り返し教えてくれました」

差別を受けながらも、美しいものが好きで花が好きだった少女は、両親や兄弟姉妹とともに、田畑で労働に明け暮れる日々を送った。一家は貧しかったが、敗戦後の日々、飢えた子どもたちを引き取り、朝鮮人の子どもたちにじゃがいもをふるまった。あるとき、著者が山で植林の仕事をしていた時、和人の同僚の妻が訪ねてきた。彼女は妊娠していた。「大きなお腹が半分ほど衣服からはみだしていて、おへそがまる見えでした。その様子を見て、私は何とも言えない気持ちになりました」。著者は、母親からもらって大切にしていた新品の服を、この女性に上げてしまった。そのことがわかってのちも、母親は一言も服のことを言わなかったそうだ。

決定的な転機が訪れたのが63歳の時。古い布と刺繍を組み合わせた「古布絵(こふえ)」との出会いだった。「そうだ、アイヌの村に住むシマフクロウの眼を真っ赤につくり『アイヌはここにいるよ。見えますか?』という意味を込めて描こうと思った」。アイヌとしての表現を古布絵に見出した宇梶は、古布絵作家としてデビューし、海外も含め様々な地で展覧会を開いていく。求め続け、探し当てた人生である。

本書を読んで最も感じたのは、著者や家族、そしてアイヌ民族の持つ、惜しみなく分かち合う精神である。アイヌは、大地、水、風、火などすべての自然に神が宿るとし尊重する。そして自然と対話し、分かち合う。コロナ禍も、自然を破壊し尽くした人間への、自然からの手痛いしっぺ返しなのだろう。3・11を通過してもなお何も変わらなかった日本。アイヌ民族(先住民族)の精神から、いま学ぶことは大きい。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美、根岸恵子、杜海樹、ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2020-06-01 22:18:30 Copyright: Default