・レイバーフェスタ2025

・レイバーネットTV(12/10)

・あるくラジオ(11/1)

・11.3「抵抗川柳句集」シンポ報告

・ブッククラブ(12/13)

・シネクラブ(10/11)

・ねりまの会(6/28)

・フィールドワーク(6.1報告)

・三多摩レイバー映画祭(5/25報告)

・夏期合宿(8月23-24日)

・レイバーネット動画

●「太田昌国のコラム」第107回(2025/11/10)

●〔週刊 本の発見〕第416回(2025/12/25)

●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/11/6)

●川柳「笑い茸」NO.164(2025/11/25)

●フランス発・グローバルニュースNO.19(2025/8/5)

●「飛幡祐規 パリの窓から」第101回(2025/10/14)

●「美術館めぐり」第18回(2025/12/22)

★カンパのお願い

■メディア系サイト

原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・OurPlanet-TV・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・CLP

|

|

|

ログイン |

|

情報提供 |

|

|

|

Status: published View |

震災後日本を捉えようと旅をし、自分の生き方を問う

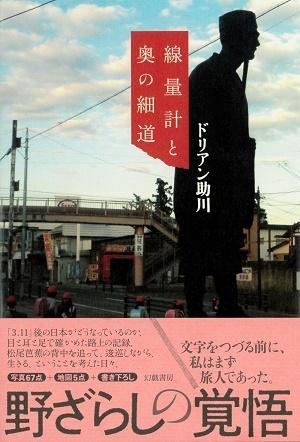

●『線量計と奥の細道』(ドリアン助川、幻戯書房、2018年7月刊、2200円)/評者:志真秀弘

芭蕉と曾良が歩いた『奥の細道』の行程は、今の都県にすると、東京、埼玉、茨城、栃木、福島、宮城、岩手、山形、秋田、新潟、富山、石川、福井、滋賀、岐阜と一都一四県、約2000キロに及ぶ。いま、そこには地震・津波の被害に加え、放射性物質に汚染された広大な地域があり、日本海側には原子力発電所に直面している地域が広がっている。

作者は出発の決意をこう記す。

「頭に白いものが混じりだしていても、駆けていく道とやってくる日は常に新しい。ならばまだ間に合う。今の日本がどうなっているのか、この目と耳と足で確かめる旅をするのだ。」

民衆芸術としての俳諧を極めようと旅だった芭蕉と、震災後の日本社会を自分の五感で確かめようとするドリアンのフロンティアスピリットとは、300年以上の時を隔てているが見事に照応しているではないか。芸術に限らず、現実を見つめ、かつ変えようと欲するならこの精神と行動力とがまず必要なのだ。

カメラを向けることにも躊躇するかれが、だがどうしてもと思って写した写真が一枚ある。石巻市の海岸近く、黄昏時の小学校の校舎。津波で校庭に押し込まれた車から火が出て、校舎の壁は一面中焼け焦げて黒ずんでいる。その校舎の前で小学生たちが野球をしている。撮影しながらファインダーが滲んでいく。ロバート・キャパの『ちょっとピンぼけ』にもファインダーが涙で濡れていく場面がある。だがキャパの場合はパリ解放を喜ぶ無数のパリっ子たちを撮影した時のこと。ドリアンはいうまでもなく悔し涙だ。被災地の子どもを放り出してどこに財源を回しているんだ。かれの怒りは収まらない。

「奥の細道」に「笠島」の一節がある。秀でた歌詠みで知られた藤中将実方(とうのちゅうじょうさねかた)の墓が紹介されたくだりだが、ドリアンは墓へも行かず「田舎の人を差別したり、弱い者いじめをしたりする人は、いかにすぐれた歌人であろうとまったく興味がわかない」とにべもない。そのとおりではないか。

こうしたかれの人間性と行動力そして文学の極北を目指す精神に、読む者は感動せずにはいられない。自分はどう生きるのかも問われている。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。

Created by staff01. Last modified on 2018-10-19 09:45:45 Copyright: Default