毎木曜掲載・第52

回(2018/4/12)

毎木曜掲載・第52

回(2018/4/12)

猥雑で塵芥が混在する街

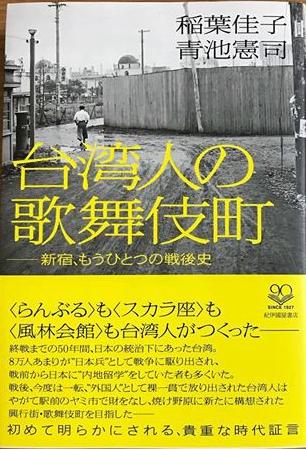

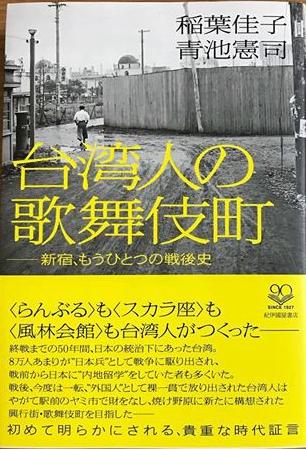

●『台湾人の歌舞伎町―新宿、もうひとつの戦後史』(稲葉佳子・青池憲司 紀伊国屋書店)/評者:渡辺照子

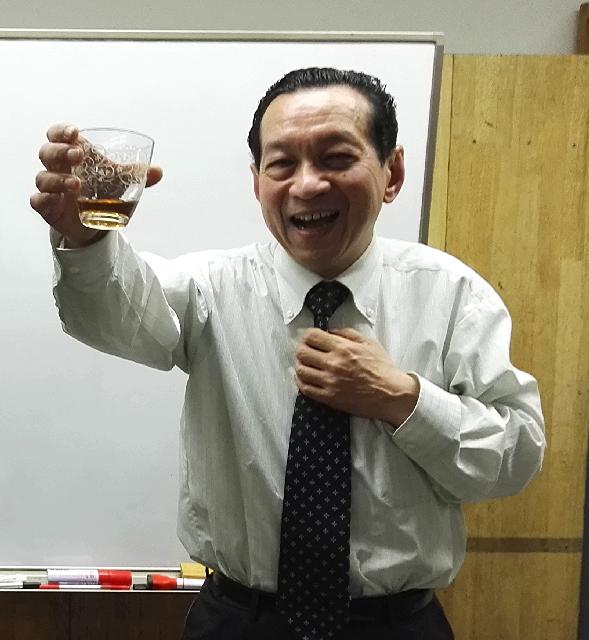

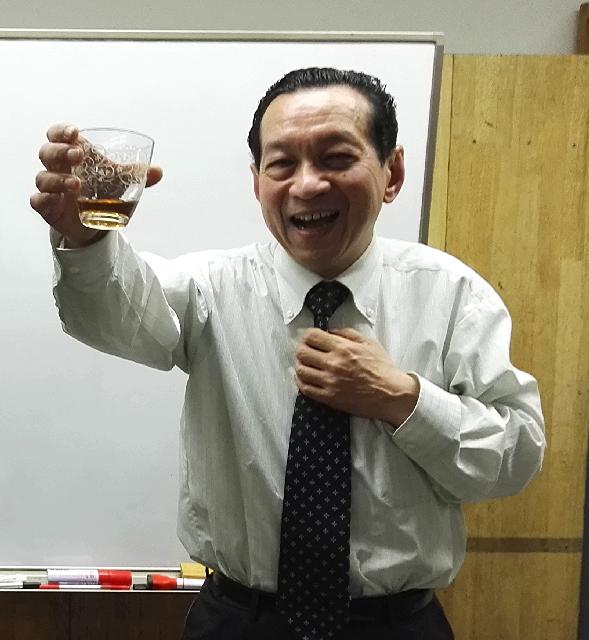

ついこの間までレイバーネットTVのスタジオは新宿の花園神社の向かいにある竹林閣だった。松原明さんによると「台湾人の篤志家が貸してくれた」とのこと。「あんな一等地にビルのフロアを所有できるほどのお金持ちが市民運動に協力してくれるなんて、一体どれだけ心の広い人なんだろう」と思っていた。本書では、「歌舞伎町について一番詳しい人」とされた簡水波さんのご子息、簡憲幸(かんのりゆき)さん(写真下)として、まさに「竹林閣」と共に登場している。

ついこの間までレイバーネットTVのスタジオは新宿の花園神社の向かいにある竹林閣だった。松原明さんによると「台湾人の篤志家が貸してくれた」とのこと。「あんな一等地にビルのフロアを所有できるほどのお金持ちが市民運動に協力してくれるなんて、一体どれだけ心の広い人なんだろう」と思っていた。本書では、「歌舞伎町について一番詳しい人」とされた簡水波さんのご子息、簡憲幸(かんのりゆき)さん(写真下)として、まさに「竹林閣」と共に登場している。

新宿は私の生まれ故郷であり、今も住む場所だ。自然豊かな場所へのバス旅行の帰途に新宿の高層ビルや不夜城の歌舞伎町のネオンを見ると、ホームに帰ってきた思いでホッとする。幼い頃は、父に連れられて新宿に行った。今はアルタになっている「二幸(にこう)」という食料品専門店で、晩のおかず用に最も単価の低いハムの切れ端を買い、三平食堂(これは今も健在)でハンバーグランチを食べさせてもらい、西口の思い出横丁の表通りに面した古本屋で絵本を買ってもらうのがお決まりのコースだった。古本屋の隣は魚の干物や佃煮の専門店であり、絵本には佃煮の匂いが染みついているようだった。歌舞伎町は、年に一回、父が車掌として勤務していた京王電鉄(当時は京王帝都電鉄)の福利厚生とされた観劇で、コマ劇場に両親と連れ立って行くのがとても楽しみだった記憶と共にある。出し物はドリフターズのトタバタ喜劇だった。ドリフターズの劇場でのパフォーマンス力はその後、TBSの「8時だよ、全員集合」で花開く。しかし、幼い私にも歌舞伎町の危うさはうっすら感じ取れた。父は私に怪しげな看板を極力見せないように、実に急いで私をコマ劇場に連れて行ったからだ。

大人になり、都内のいくつかのターミナル都市にも足を運ぶようになると、新宿の独特な趣に気づく。丸の内のように財閥企業の三菱地所が席巻するわけでもない。渋谷のように東急・西武のような電鉄会社の存在感が絶大な場所でもない。大資本主導の都市開発による街ではない。それが歌舞伎町、西口、東口、三丁目等、それぞれの特色を持つエリアを生み出した要因かもしれない。伊勢丹というランドマークもあるが、猥雑で塵芥が混在する街が新宿なのだ。その原型を探ると戦後の闇市にたどり着く。GHQの声明により、日本の支配下にあった朝鮮人・台湾省人・中国人は、占領下の日本で法的規制を受けることなく洋酒・缶詰・牛肉・良質の小麦粉等の統制品を扱うことができた。そこで旺盛に商売を広げていったのは戦前に日本の留学経験を持つ台湾人。多くは経済的に余裕のある家の子弟だった。太平洋戦争終結後、台湾は中国大陸から渡ってきた中国人が政府機関等の主要ポストを占めるなどして、日本の留学経験を持つ者が生きにくい社会情勢もあり、その彼らが焼け跡から戦後の新宿の街の一角を作った。「らんぶる」という名曲喫茶、西口の待ち合わせスポットの喫茶店である「スカラ座」(写真)、暴力団の抗争で名をはせてしまった「風林会館」、あれらは皆、その台湾人がつくった。同胞ネットワークの強さにより協力者、出資者、共同経営者として支え合う。お見合い結婚をした私の両親の数少ないデートの場所は新宿の歌声喫茶だった。

大人になり、都内のいくつかのターミナル都市にも足を運ぶようになると、新宿の独特な趣に気づく。丸の内のように財閥企業の三菱地所が席巻するわけでもない。渋谷のように東急・西武のような電鉄会社の存在感が絶大な場所でもない。大資本主導の都市開発による街ではない。それが歌舞伎町、西口、東口、三丁目等、それぞれの特色を持つエリアを生み出した要因かもしれない。伊勢丹というランドマークもあるが、猥雑で塵芥が混在する街が新宿なのだ。その原型を探ると戦後の闇市にたどり着く。GHQの声明により、日本の支配下にあった朝鮮人・台湾省人・中国人は、占領下の日本で法的規制を受けることなく洋酒・缶詰・牛肉・良質の小麦粉等の統制品を扱うことができた。そこで旺盛に商売を広げていったのは戦前に日本の留学経験を持つ台湾人。多くは経済的に余裕のある家の子弟だった。太平洋戦争終結後、台湾は中国大陸から渡ってきた中国人が政府機関等の主要ポストを占めるなどして、日本の留学経験を持つ者が生きにくい社会情勢もあり、その彼らが焼け跡から戦後の新宿の街の一角を作った。「らんぶる」という名曲喫茶、西口の待ち合わせスポットの喫茶店である「スカラ座」(写真)、暴力団の抗争で名をはせてしまった「風林会館」、あれらは皆、その台湾人がつくった。同胞ネットワークの強さにより協力者、出資者、共同経営者として支え合う。お見合い結婚をした私の両親の数少ないデートの場所は新宿の歌声喫茶だった。

かつての若者文化発祥の地も新宿だった。花園神社では唐十郎が「紅テント」を建てた。寺山修司の「天井桟敷」も新宿末広亭で行われたことがあった。フーテン族のメッカは東口だった。新しいもの、雑多なもの、アンダーグランドの文化を許容するのが新宿だったのだ。新宿通りの個人商店がブランド店に様変わりし、戦争時代の空襲にも耐え抜いた三越がビックロになり、今の新宿は私の幼い頃の思い出に残る新宿とは装いを変えた。でも、常に変容を遂げるのが新宿の良さなのかもしれない。

かつての若者文化発祥の地も新宿だった。花園神社では唐十郎が「紅テント」を建てた。寺山修司の「天井桟敷」も新宿末広亭で行われたことがあった。フーテン族のメッカは東口だった。新しいもの、雑多なもの、アンダーグランドの文化を許容するのが新宿だったのだ。新宿通りの個人商店がブランド店に様変わりし、戦争時代の空襲にも耐え抜いた三越がビックロになり、今の新宿は私の幼い頃の思い出に残る新宿とは装いを変えた。でも、常に変容を遂げるのが新宿の良さなのかもしれない。

新宿は、子どもの頃は親にデパートに連れて行ってもらう場所、若いときは恋人と映画鑑賞等で遊びに行く場所。親になると、また子どもを連れて行く場所になる、といった具合に家族構成が変わっても生涯遊びに行ける繁華街だという定説めいたものがある。銀座のような富裕層の街ではない。代官山や原宿のような若者のあこがれの街でもない。長寿番組の「笑っていいとも」が終わった時、タモリが「もう、新宿に来ることはないだろう」とコメントしていた。それほど庶民的な街なのだ。

本書の副題に「新宿、もうひとつの戦後史」とあるのは意味がある。新宿の行政や新宿の既存の商店会の歩みが新宿の歴史の「メイン」だからだ。だが、「台湾人」の営みも新宿の喧騒を生んだことは間違いないと思った。そして、本書の版元が新宿に本店を構える業界一位の紀伊国屋書店であることも意味深い。

*「週刊 本の発見」は毎週木曜日に掲載します。筆者は、大西赤人・渡辺照子・志真秀弘・菊池恵介・佐々木有美・佐藤灯・金塚荒夫ほかです。

Created by

staff01.

Last modified on 2018-04-12 12:07:20

Copyright:

Default